逸文科技,为何受资本争抢?

HelloKitty • 2025-09-29 15:00

231

本文由 雷峰网 撰写/授权提供,转载请注明原出处。

以下文章来源于:雷峰网

作者:吴优

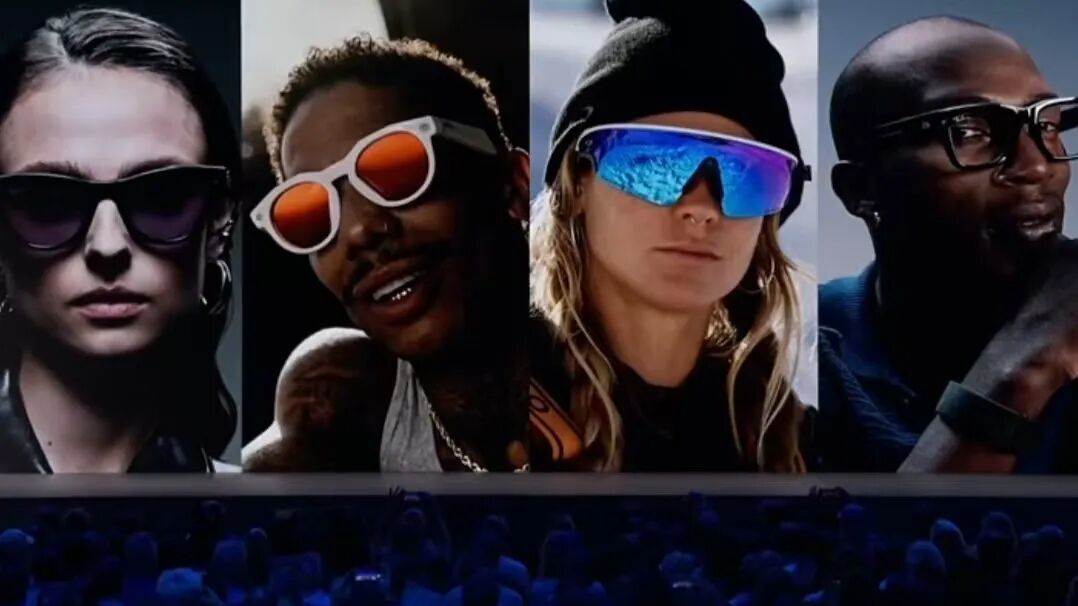

编辑:刘伟 今年 7 月,曾经靠着“华为天才少年”标签出圈、如今担任具身智能新星企业——智元机器人联合创始人兼 CTO 的稚晖君,戴着一副 AI 眼镜在 WAIC 上发表演讲,吸引了诸多目光。关注 AI 眼镜行业的人,一眼便知,这副外观有几分形似 LINDBERG 的眼镜,正是逸文科技 Even Realities 的首款作品——Even G1。

在 2025 年,做一副能让人记住的 AI 眼镜不是一件容易的事。新玩家不断涌入,大家都“默契”地将麦克风和摄像头作为标配,并参考 RayBan Meta 的外形设计。市面上的诸多AI眼镜,若不是明晃晃地印着品牌 logo,很难一眼分辨出自谁家之手。

但逸文科技做到了。这家成立仅两年的公司,在一众 AI 眼镜企业中杀出重围,获得了不少明星人物的青睐。据不完全统计,佩戴过 Even G1 这款产品的,除了稚晖君还有 Oculus Founder Palmer Luckey、阿联酋宽容与共存部部长 Sheikh Nahyan bin Mubarak,全球知名音乐制作人 Steve Aoki 等政、商、艺术界的名流。

更让行业印象深刻的,是它在资本市场的抢手程度和惊人的成长速度。公开信息显示,逸文科技在 2024 年一年内完成了 4 轮融资,投资方包括青山资本、红杉中国、鼎晖投资、Monolith ,目前估值已达数亿美金。

为何一家成立仅两年的公司,能够获得如此多优质资本的青睐,并且获得如此高的估值?在 AI 眼镜这样一条还处于相对早期的赛道,逸文科技数亿美金估值背后的逻辑到底是什么?

值得信赖的成熟创业者

投资就是投人。在 AI 眼镜这样缺少参考坐标的全新赛道,更是如此。

IDC 预测,2030 年全球 AI 眼镜市场规模将突破 3000 亿美元。然而,面对一块如此庞大的蛋糕,许多投资机构却踟蹰不前,迟迟不敢下注。原因无他,想把这块蛋糕吃进嘴里,难度着实不小。

一位曾经关注 AI 眼镜项目却不敢出手的投资人告诉雷峰网:AI 眼镜看似简单,实则非常复杂,涉及算法、硬件、结构、光学等方方面面,产品链条之长需要 5-10 名对应领域的合伙人才能 cover,但一家初创公司能有3个这种级别的合伙人就不错了。

换言之,把 AI 眼镜这件事做成,对创始人和团队的要求极高。

从逸文科技创始人王骁逸的职业履历来看,他可能是市面上为数不多符合条件的创业者。王骁逸曾先后在苹果、安克、OPPO、坚果投影等公司任职,几乎每段工作经历,他都在完善自己的能力拼图。到创立逸文科技时,王骁逸已经是一位十分值得信赖的成熟创业者。

王骁逸本科毕业于上海交通大学、硕士毕业于加州伯克利大学,随后加入苹果参与了 Apple Watch 项目。他在苹果期间主要负责制造设计,包括寻找合适的材料、工艺和设备,向代工厂提供详细的制造方法和性能、质量要求。这段经历,让他对中国的消费电子供应链有了十分深入的理解。

2018 年,王骁逸加入安克。

当时,苹果正在寻找一批足以入驻 Apple Store 的配件厂商,安克成为了苹果在充电领域的合作伙伴。安克与苹果的合作进度推进到关键时刻,王骁逸加入了团队。最终新的产品经受住了苹果的严格考验,得以成功进入 Apple Store。

有了对供应链的理解和产品研发经验后,王骁逸希望去到一家营销能力强的公司观察学习。OPPO 在国内智能硬件公司中营销能力堪称一流,自然而然就进入到了王骁逸的视野。而且当时 OPPO R 系列正在往 Reno 系列转型,王骁逸正好符合他们的需求。于是双方一拍即合。

离开 OPPO 时,王骁逸已经具备了一名优秀创业者所需要的各项能力。就在王骁逸思索未来职业规划,思考到底是创业还是继续历练时,坚果投影的创始人胡震宇向他抛来了橄榄枝。

与胡震宇在产品精神上的共鸣打动了王骁逸,而王骁逸也没有辜负胡震宇的信任与赏识。他一上任就放出“三把火”:模块化的三色激光、短焦投影、深耕B站的营销策略,为他自己,也为坚果投影,打开了不错的局面。

王骁逸在坚果投影的职位是 CPO,但与其共事过的员工透露,产品、研发、营销、设计、用研等板块等都在王骁逸的推动下,摸索出了一套自己的打法。

这意味着,在坚果投影,王骁逸从产品定义到研发,再到供应链生产和市场销售,全部跑通了一遍,不亚于做了一次内部创业。

所以,到 2023 年初正式创立逸文科技时,王骁逸已经是一位能力全面且十分成熟的创业者了。

不仅如此,逸文科技还拥有一支十分成熟和稳定的团队:CTO 欧阳剑曾负责多代 iPhone 主摄像头的光学和相机模组设计,首席设计师胡丹曾是飞利浦照明设计委员会唯一的中国大陆成员,操刀韶音前五代产品的定义与设计。这两位行业大牛都是王骁逸在坚果投影时期的同事,与后者有足够的信任和默契。

二人愿意追随王骁逸创业,也侧面证明了后者的专业能力和人格魅力。

“2023 年的时候,国内找不到几个人有 Will(王骁逸)这样的观点和见解,大家都是因为认可他做公司和做产品的理念才聚到一起。”逸文科技的市场负责人陈捷在解释为何加入逸文科技时,对雷峰网说道。

一位在坚果投影和王骁逸共事过三年的员工告诉雷峰网,“Will 是一个很有想法的人,他交代给下属的任何一件事,至少已经思考过 10 遍,想法非常成熟。如果是自己专业领域之外的事情,他也非常愿意倾听他人的建议。”

而且,对于投资人来说,王骁逸做 AI 眼镜还有一个加分项——他本身就是眼镜狂热爱好者。据同王骁逸一起共事过的同事描述,他几乎每隔一段时间就会换一副眼镜,很多都是高端品牌,是一些品牌的忠实用户。逸文第一代产品 G1 的设计灵感也源于此。

在一个充满潜力的赛道,面对这样一个有能力又有热爱的创业者,投资人们很难不下重注。

有意思的是,除了王骁逸,有大厂大产品经理背景的创业者当下已经成为投资人争抢的对象。

反共识的 AI 眼镜新解法

丰富的职业履历和眼镜狂热爱好者的身份,不仅让王骁逸赢得了投资人的信赖,也让他对 AI 眼镜有了独特的理解和思考。

2024 年,AI 眼镜行业的共识是学习爆火的 Rayban Meta,并在性能参数上超越它。在这种思维的牵引下,AI 眼镜行业陷入了一个怪圈:企业为了证明技术的先进性,拼命在眼镜上叠加拍照、通话甚至全彩显示等功能,结果让产品变得厚重、耗电、佩戴体验奇差。

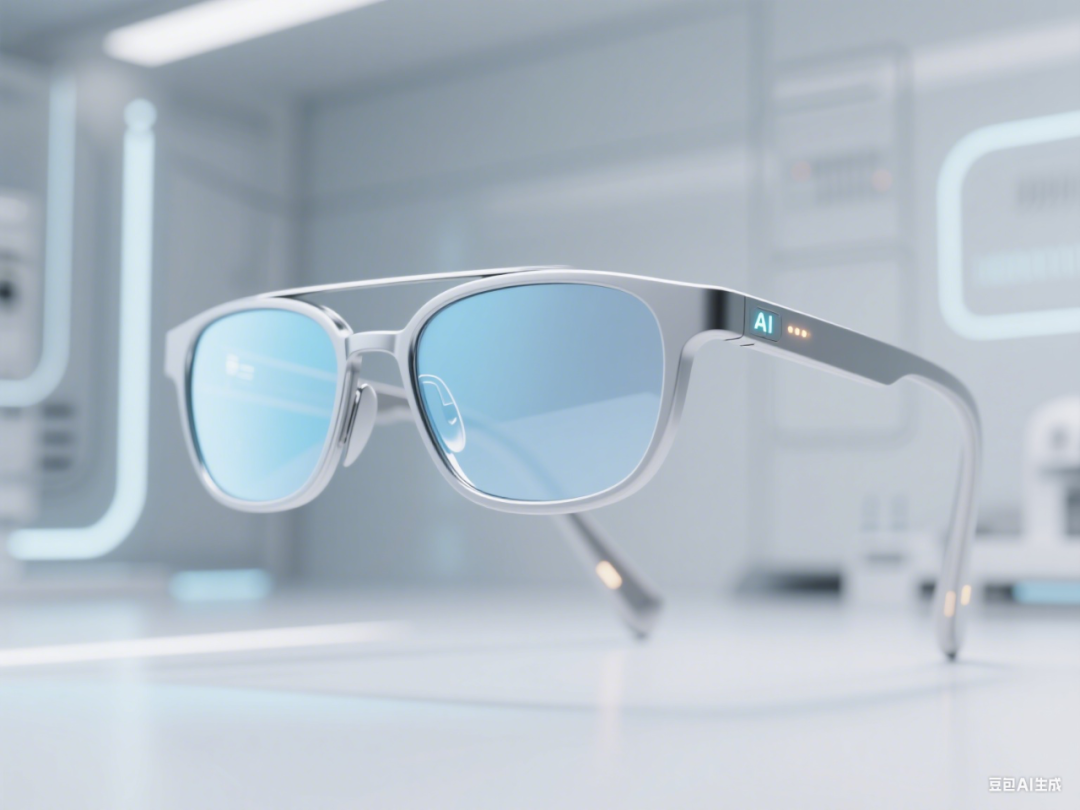

而逸文科技却大胆地选择了一条反共识之路——给AI眼镜做减法。

逸文科技之所以独辟蹊径,是因为它早早看清了一个被行业忽视的真相:从全球眼镜市场来看,近视用户占比 80% 以上,剩下不到 20% 才是太阳镜和其他产品的用户。因此,放弃近视人群去做墨镜或运动眼镜,无疑是把路走窄了。而且让非近视用户长时间佩戴眼镜,习惯难以养成,还会增加退货率。

由于把视力矫正放在了第一优先级,逸文科技在选择是否在眼镜上实现某个功能时就变得十分谨慎和克制。并最终做出了一个大胆的选择——砍掉扬声器,不考虑增加摄像头,放弃全彩显示,将大部分资源和精力投入到单绿色显示与近视镜片结合的技术攻关上。

“其实我们的第一代产品在功能上也没有多天马行空,我们聚焦在做好一副近视眼镜的基础上,增加了提词翻译、AI 问答、实时字幕和日历显示等简单功能,让整副眼镜更加轻便。这些看似简单的功能,才真正考验一家公司的设计能力、洞察能力。”陈捷说道。

对于逸文科技选择,外界褒贬不一。

XR 产业专家胡福对逸文 G1 独特的产品定义称赞不已。他认为逸文科技在这波 AI 眼镜浪潮中摸索出了一条很有意思的道路——产品不一定要追求功能上的大而全,而是可以通过做减法把某项体验做到极致。他还号召在显示技术上投入多年的 XR 玩家们向逸文科技学习,及时掉头做减法。

此前以 XR 四小龙为代表的智能眼镜厂商们在显示技术上苦苦钻研,空有先进的技术却难以转化成大众买单的产品。在产业链不成熟的现实束缚下,设备做得既笨重又昂贵,就连被行业寄予厚望的 Apple Vision Pro 也难免于此。Rayban Meta 的爆红给了业界一条新的产品思路,但目前带摄像头的 AI 眼镜依旧难以兼顾轻薄和长续航。

AI 眼镜产业链上游公司的商务负责人武叶认为,在供应链尚不成熟的情况下,逸文科技大胆做减法是非常明智的。“逸文 G1 的功能实现对芯片等元器件要求不高,不会像其他拍照 AI 眼镜一样,要面临排不上高通 XR1 的困境。”

逸文科技虽然做的是减法,但产品实现起来并不容易,依旧需要攻克光学显示方案成本高、量产难的瓶颈。

主流的光栅型光波导工艺分三类:第一类是纳米压印光刻工艺,即在玻璃上涂纳米压印胶,成本五六百一片,是最成熟的量产方案,也是逸文科技采用的方案;第二类是电子束光刻工艺,需要先用聚焦的电子束在波导基底的光刻胶上绘制光栅图案,单片加工时间长,成本两千一片;第三类是全息曝光工艺,材料需从日本进口。

三个月前,一位智能硬件领域的资深投资人透露,深圳一家企业曾试图模仿逸文科技的产品,但因为合作的 ODM 工厂搞不定显示工艺,只能暂时搁置。

某大厂 AR 技术专家阿鹏告诉雷峰网,做带显示的眼镜成本很高,2025 年之前只有单绿色 Mirco LED 能量产,且只有一家供应商,需要排队拿货。

为了突破显示工艺的瓶颈,逸文科技在显示效果上也做了减法——牺牲了一半的分辨率。

“正常单绿色显示的分辨率是 640*480,但逸文的分辨率只用到 640*200,至少砍掉了一半”,阿鹏说道。

不仅如此,逸文科技还将减法思维贯彻到了软件交互上。一位热衷研究 AI 眼镜的 FA 告诉雷峰网,他同时购入了两副带显示功能的 AI 眼镜,逸文的产品开箱即用,APP 也非常简洁,只有七个 icon,而另一家的 APP 他至今没有玩透,光连接设备就花了半小时。

但也有人不看好逸文科技的方案,认为其在功能上的克制,限制了自己的受众和市场。

投资人夏平认为,逸文取消扬声器,牺牲了用户体验,产品形态不尽人意,而且价格昂贵。

AI 眼镜创业者杰克则表示,逸文的眼镜只有单绿色显示,功能太单一,用户有限,天花板太低。“只能显示几行字的智能眼镜,智能在哪里?”

尽管存在争议,但逸文科技持续在 40 多个国家和地区开启销售,进驻 300 多家欧洲眼镜店的成绩,已经足以让逸文科技跻身 AI 眼镜新秀中的佼佼者之列。

抛开实打实的出货量不提,也无论逸文科技的产品定义好坏,在行业全民学习 Rayban Meta 的热潮中,逸文科技敢于选择一条反共识之路,本身就非常难能可贵。背后体现出的,是创始人独特的产品审美和强大的战略定力,这些品质在这个时代无疑是稀缺的。

相比于短期的成绩而言,这些品质或许才是更加打动投资人的闪光点。

高端定位后的商业思考

逸文科技在产品功能上做减法,产品定价却丝毫不低,甚至还有点小贵。G1 预售价 599 美元,约合人民币 4358 元。

看似不合理的定价策略背后,王骁逸或许有着一套非常缜密的商业思考。

与一般的消费电子产品不同,AI 眼镜具有很强的时尚属性,这就决定了这个品类是非标和市场高度分散的。对于这样一个品类——尤其是当市场还处于早期用户教育阶段的时候,走薄利多销、比拼规模的路线,显然是不健康的,而且还有可能因为控制成本导致产品体验欠佳影响口碑。

与其低价还卖不了多少量,倒不如直接走高端路线,瞄准一小波精准用户,先把品牌形象立住。这样一来,当市场真正进入爆发期时,再顺势推出价格更亲民的产品,也更容易跑通。正如当年电动汽车用户认知度还不高时,特斯拉选择了先推出超跑 Roadster 和豪华轿跑 Model S,而后才发布价格更为亲民的 Model X 和 Model 3。

但做高端还是低端不仅仅是选择问题,更是能力问题。特斯拉的打法并不神秘,但有能力复制其路线的企业少之又少。人人都知道高端产品能产生溢价,且有更多想象空间,但如何做、能不能做出来,以及做出来后市场买不买单又是另一个问题。

逸文科技的聪明之处在于,它更多强调自己产品的配饰属性(先做好一副好眼镜),而非消费电子属性。背后的逻辑很简单:消费电子产品的高端与否,评判标准非常直观——性能和参数是否足够强悍。但对于消费电子产品来说,性能和参数往往是由上游供应商决定的,终端厂商能做的不过是锦上添花。

就拿手机来说,一款手机能不能算作高端,用户首先看的是你有没有用上高通最新的芯片、三星最好的屏幕、索尼最强的摄像传感器……在这个游戏规则下,创业公司势必比拼不过资金实力更强、资源人脉更广的大厂。

在武叶看来,用中国俗语“两大之间难为小”来形容当前初创 AI 眼镜公司的处境,再合适不过。“初创公司要做把 AI 眼镜的功能做得又多又全,无论是接入大模型还是芯片选型,找大厂合作,成功做出产品的概率会更高,但大厂也有自己的意志和要求,小厂就不得不做出让步。很多创业公司想要的东西太多,卡在不肯让步这一环,最终做不出来,或者做出来了体验感也不好。”

雷峰网了解到,至少有超过 2 家 AI 眼镜公司都是因为既要保留公司调性,又要做复杂的功能,不想屈服于供应链大厂,最终找了比较小的 ODM 代工,走性价比路线,以至于量产成问题。

“逸文的聪明之处在于功能做得少,价格贵,在供应链管理上可以保持自己的调性”,武叶评价道。

相比于什么是一款好的消费电子产品,什么是一副好眼镜的标准则要模糊和宽泛得多——外形设计足够美观、佩戴体验足够舒适……但这些感受往往是因人而异的,这就给了创业公司更大的施展和发挥空间。

为了立住“一副好眼镜”的用户心智,逸文科技还招揽了丹麦高端眼镜品牌 LINDBERG 前 CMO 兼亚太区执行总裁尼古拉·施努尔,德国高端品牌 MYKITA 和 ic! berlin 的联合创始人、首席设计师菲利普·哈夫曼斯都是传统眼镜行业的大咖。同时在市场选择上,逸文也率先将目光瞄准了欧洲这一奢侈品高地,以更好地树立高端的品牌调性。

从结果来看,逸文的高端定位天然限制了用户人群,在供应链还不成熟的情况下,达成了巧妙的供需平衡。知情人士向雷峰网透露,推测逸文去年小半年的时间卖出一万多副,加上逸文 G1 产品本身单价高,营销克制,几乎能保证所有用户在付款后的一个月内收到货,实现了营收和口碑双丰收。

写在最后

逸文科技能够在短短时间内达到数亿美金估值并非偶然,而是成熟团队保障和产品定义与商业路径相辅相成的结果。

在百舸争流的 AI 眼镜赛道,逸文科技暂时领先了一个身位。但消费电子领域没有绝对的壁垒,逸文科技未来能否撑起资本市场对它的想象,仍取决于它能否更快的做出新一代产品,且不断领先于市场。雷峰网也了解到,为了实现这一点,逸文在招聘上要求很高,即便 AI 眼镜对算法的要求不高,但逸文也希望能吸纳行业顶尖的算法工程师,不过这类工程师往往更倾向做具身智能。

但不管怎么说,逸文科技的出现赋予了行业更多信心,同时其“反共识”的产品和商业路径也为行业打开了新的思路。AI 硬件创业热潮中,还存在哪些“反共识”?

注:文中阿鹏、夏平、杰克、武叶均为化名。

扫码关注公众号

获取更多技术资讯