大牛云集却交不出AI成果,谁扼住了苹果AI的咽喉?

HelloKitty • 2025-07-17 14:47

2672

本文由 职场Bonus 撰写/授权提供,转载请注明原出处。

以下文章来源于:职场Bonus

作者:陈佳惠

“硅谷最贵 AI 华人”庞若鸣离职背后。

7 月初,Meta 开出 2亿美金“天价”年薪,挖角苹果 AI 基础模型团队负责人庞若鸣。关于庞若鸣和苹果 AI 团队的讨论甚嚣尘上:为何 Meta 愿开高薪挖角一个“并没有出成果”的团队负责人?

苹果 AI 做了两年,成果到底如何?

《职场 Bonus》独家获悉,庞若明负责的苹果 AI AFM 团队一直在做大模型的研发工作,同时也取得了不错的成果,但因苹果内部较为封闭的生态:研发团队的成果必须要等产品上线后才能发布,成果始终无法公开。

没有人比庞若鸣更惋惜现在的苹果AI。

2021 年,庞若鸣加入苹果 AI,负责自研模型团队。从 2023 年 Apple Intelligence 在内部诞生,到 2025 年,大模型飞速发展了 2 年,苹果却没跟上时代的节奏,AI 成果频被外界诟病。

7 月 12 日,社交媒体爆出庞若鸣在离职前,向苹果负责软件的 SWE 部门争取,公开自己 AFM 团队研发成果的机会,却遭到拒绝。

在迅速变化的 AI 时代,苹果的AI战略显得保守:2023 年以来,WWDC 大会上承诺的 AI 功能频频食言,AI 功能虽已融入系统,但却缺乏创新。关于 AI 的决策上,苹果已然失去了大众期待的创新和活力。

但遗憾的是,这些问题根源并非在于人员能力,而是来自苹果内部的重重阻力。

庞若鸣失望离去。

谷歌大牛带队,团队 80% 华人阵容,

自研模型能力接近 DeepSeek

苹果自研模型(AFM)团队一号位是庞若鸣,是在 Meta 挖角风波中,硅谷“最贵”的华人大牛。

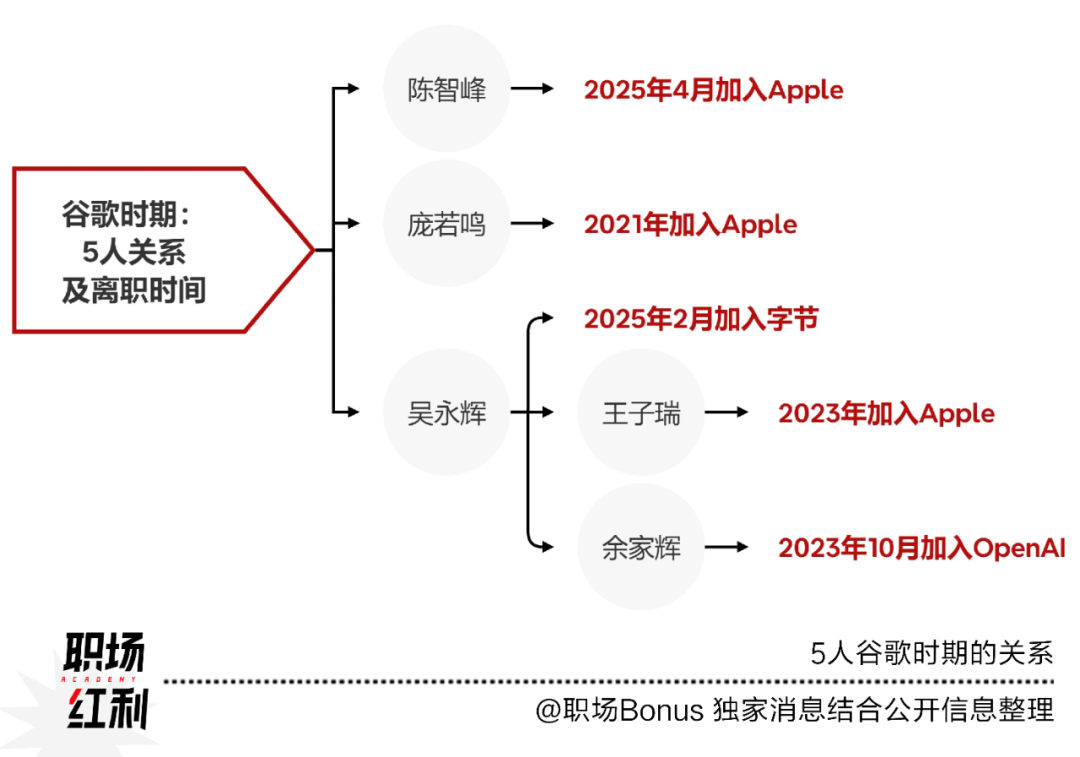

公开资料显示,庞若鸣博士毕业后,在谷歌担任了 15 年的首席软件工程师。在谷歌期间,庞若鸣与吴永辉(没错,就是年初加入字节 Seed 团队的吴永辉)、陈智峰(庞若鸣走后,陈智峰将接替庞若鸣的位置,任苹果 AFM 团队负责人)共同主导了 Babelfish/Lingvo 框架开发。这一框架成为谷歌 TPU 使用量最高的深度学习平台,成果最终被谷歌内部 1000+项目采用,使用率超越 AdBrain 与 DeepMind。

此外,庞若鸣还是端到端神经网络语音合成(TTS)系统的的核心贡献者。

“若鸣是位很有人格魅力的大牛。”曾有与其共事者告诉《职场Bonus》。

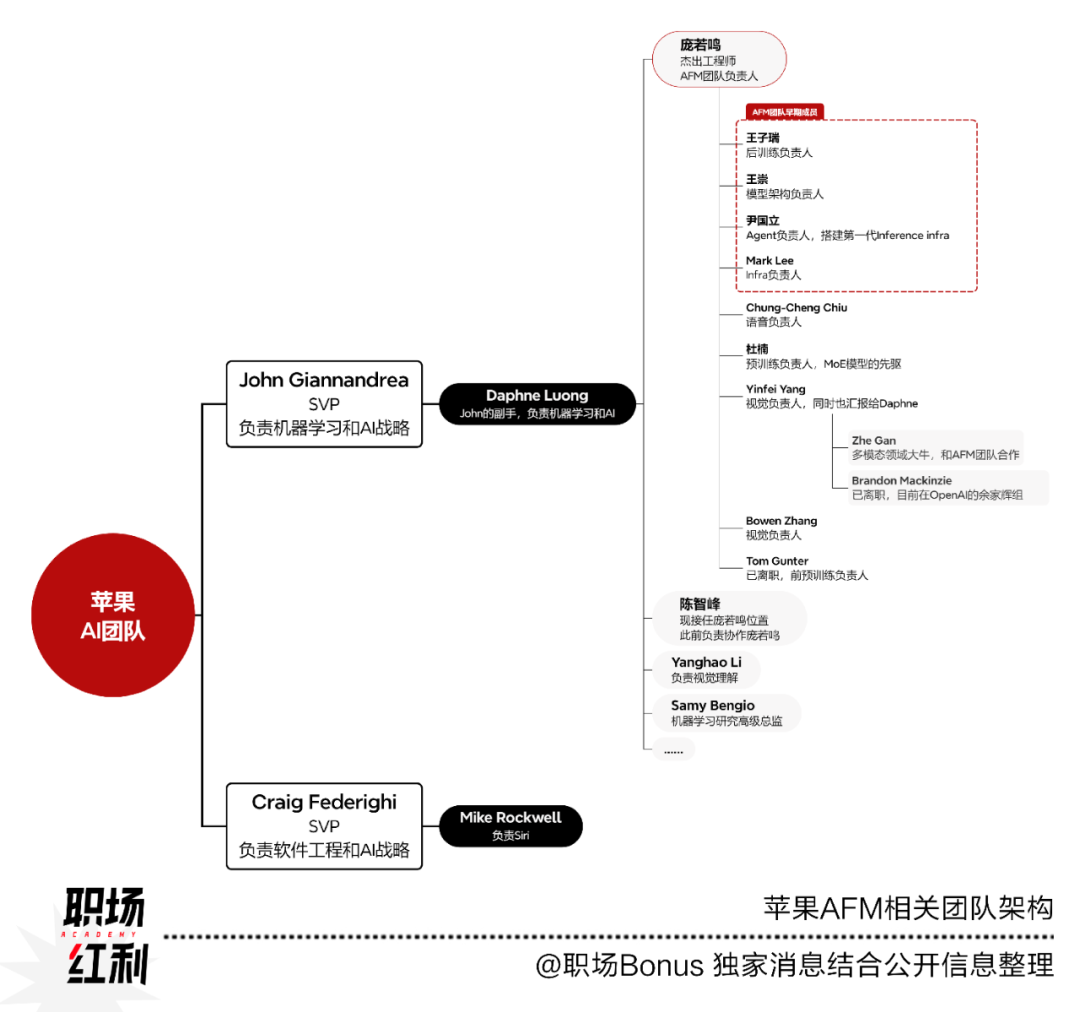

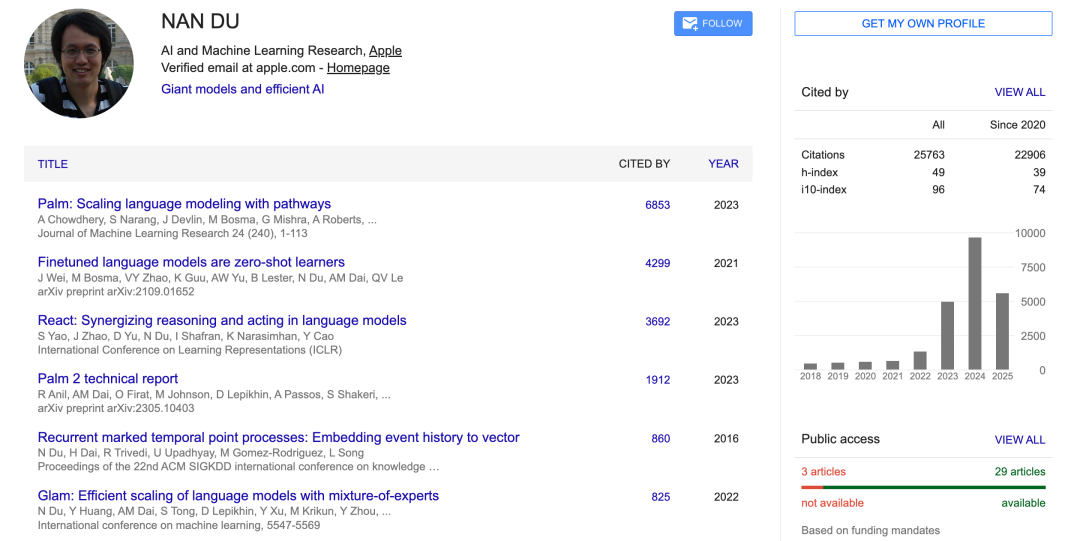

庞若鸣于 2021 年加入苹果,领导 AFM 团队,负责苹果 AI 基础模型研发。《职场Bonus》获悉,庞若鸣在苹果 AFM 团队管理 80 人左右,其他成员都比较低调,包括陈智峰、Zirui Wang(王子瑞)、Chung-Cheng Chiu、Guoli Yin(尹国立)、Yinfei Yang、Nan Du(杜楠)、Chong Wang(王崇)等多位大牛。其中,王子瑞、尹国立、王崇、Mark Lee 为 AFM 团队最早期成员。其各自分工如下:

据记者马克·古尔曼爆料,庞若鸣离开后,苹果自研模型团队将由陈智峰(Zhifeng Chen)管理。该团队将形成新的、更为分散的管理架构:从大多数工程师直接向负责人报告的结构,转变为多个经理向负责人报告。

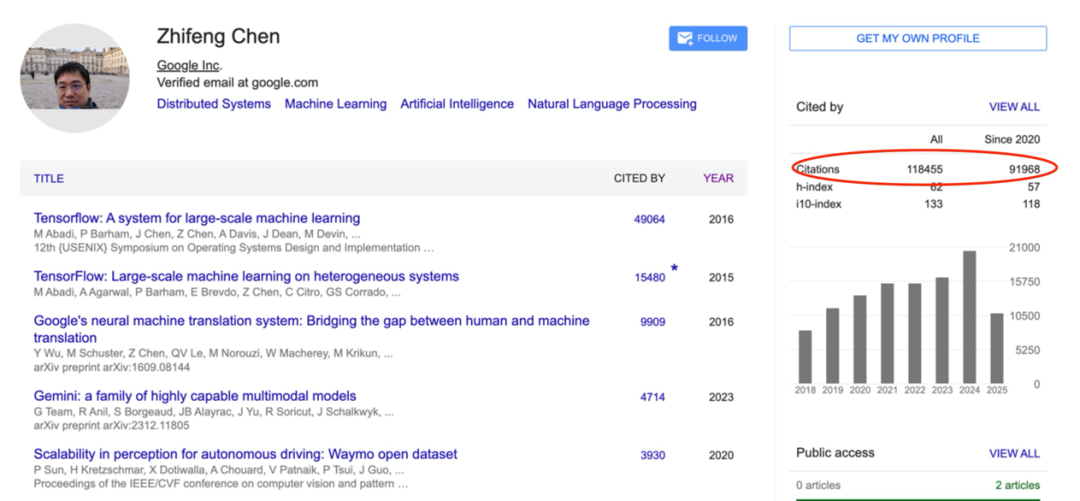

陈智峰 2000 年本科毕业于复旦大学,分别于美国普林斯顿大学、伊利诺伊大学香槟分校获得硕士、博士学位。2005 年博士毕业后,陈智峰加入 Google,在谷歌任职 19 年。陈智峰、吴永辉 [1] 、庞若鸣三人均是 Google Brain 早期成员,也是 Google Brain 三个华人团队的主要Leaders。除了 Babelfish/Lingvo 框架之外,陈智峰在机器学习和分布式系统领域有着显著的学术影响力,Google scholar 显示其学术成果被引用 11 万余次。特别是在 TensorFlow 这一广泛应用的开源机器学习框架的开发中,陈智辉发挥了关键作用。

《职场Bonus》从知情人士处独家获悉,关于彭博社近期“苹果正考虑引入 Anthropic 或 OpenAI 的大语言模型”的消息,苹果现在会坚定做自研模型,这件事本是今年年初时发生的,“那时内部高管意见动摇,苹果自研模型情况紧急,庞若鸣邀请来了此前谷歌时期的‘好兄弟’陈智峰来帮忙。”

● 陈智峰的Google Scholar截图

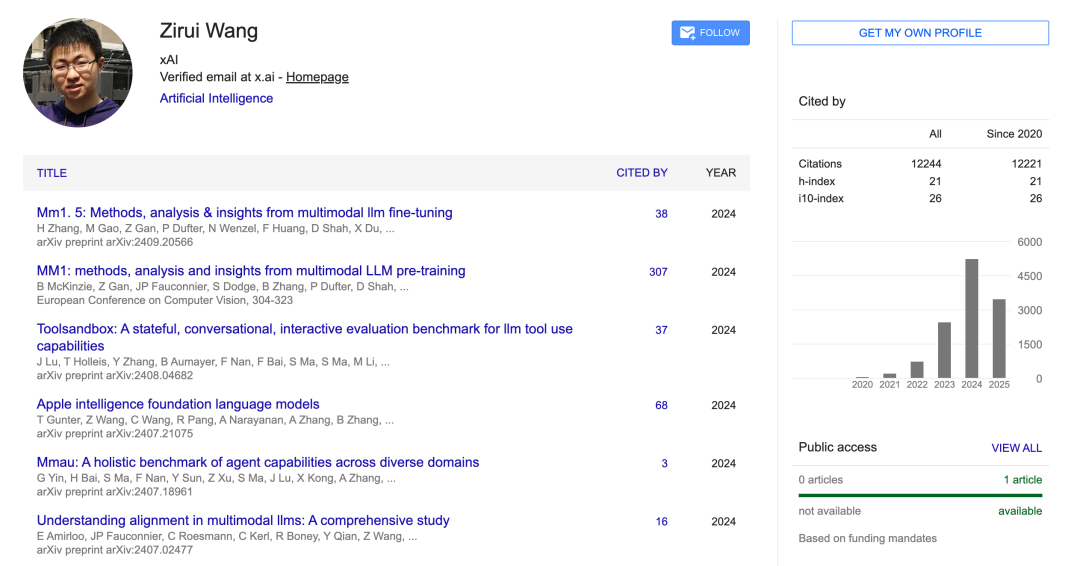

值得一提的是,苹果 AI 团队早期成员王子瑞,在谷歌时期曾与庞若鸣共事。王子瑞本硕博毕业于卡内基梅隆大学,2020 年博士毕业后加入 Google Brain。在谷歌时期,王子瑞汇报吴永辉,曾和扎特伯格1亿美金年薪挖角的 OpenAI 感知团队负责人余家辉 [2] 共事。

在吴永辉博士的带领下,王子瑞和余家辉共同开发的「CoCa 图文基础模型」被引用 1752 次。该模型让计算机更智能地理解图像和文本之间的关系,推动了多模态 AI 技术的发展,尤其在图像识别、检索和生成描述等方面具有广泛应用前景。

离开谷歌后,王子瑞加入苹果,是苹果 AFM 团队的早期成员。来到苹果后,王子瑞独立研发了最初的 AFM 模型,并使其发展成为 Apple Intelligence,和庞若鸣共同推动了 Apple 历史上最大的 AI 发布。2024 年,王子瑞加入马斯克 xAI 团队,致力于 Grok3 的 Post-training(后训练)。目前,是苹果 AI 团队后训练负责人。

● 王子瑞的Google Scholar截图

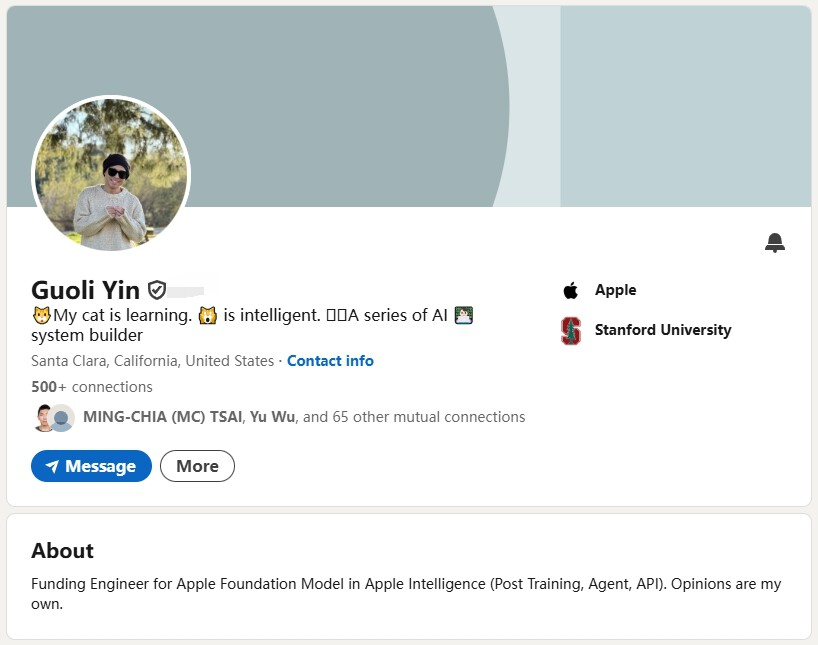

尹国立本科毕业于浙江大学,2018 年斯坦福大学硕士毕业后加入苹果,在苹果任职 7 年。尹国立是最早做苹果推理引擎的一批人。他和团队开发的苹果搜索引擎输入建议系统,已于苹果大部分产品中应用。2022 年,尹国立作为早期成员加入 AFM 团队,当时团队只有 5 个人,现主要负责 Agent、Post-Training、API。

● 尹国立的LinkedIn截图

尹国立和已于近期离职的 Tom Gunter 是苹果超 7 年的老员工。苹果 AFM 团队另外几位Leader:王崇、Yinfei Yang、杜楠、Chung-Cheng Chiu,也都是各自领域内大牛,曾在 Google 任职研究员。

多模态负责人 Yinfei Yang 在自然语言处理和计算机视觉领域具有显著贡献。他在 2021 年发表的《Scaling up visual and vision-language representation learning with noisy text supervision》,被引用次数 4148 次,该工作在视觉和视觉-语言表示学习中利用噪声文本监督,推动了大规模多模态模型的发展。

近日,Zhe Gan 这位多模态领域大牛,也加入与苹果 AFM 团队合作。Zhe Gan 的学术研究主要围绕视觉与语言的联合表示学习(《Uniter: Universal image-text representation learning》,被引用 3059 次)、文本到图像生成、视频与语言理解以及生成模型等方向,具有较高的国际影响力,Google scholar 引用数据超 2.6w。

被称为“混合专家模型(MoE)领域专家”的杜楠是 Apple 的首席研究员,也在庞若鸣的 AFM 团队架构下,之前曾在 Google 担任高级研究科学家。

杜楠参与了谷歌万亿权重语言模型 GLaM(General Language Model)的开发。GLaM 采用稀疏专家混合模型(MoE)架构,通过高效训练和服务,在多个小样本学习任务上都能有竞争力的性能。此外,杜楠还参与了 PaLM 2 和 Google AI 搜索项目 Magi 的工作。

● 杜楠的Google Scholar截图

[1] 吴永辉是人工智能领域的资深专家,现任字节跳动大模型团队 Seed 基础研究负责人,直接向 CEO 梁汝波汇报。他于 2008 年加入谷歌,深耕 AI 领域 17 年,主导了谷歌神经机器翻译(GNMT)、RankBrain 等标志性项目,因在深度学习领域的持续贡献于 2023 年晋升为 “Google Fellow” 并担任谷歌 DeepMind 研究副总裁。2025 年初加盟字节。

[2] 余家辉是现任 Meta“超级智能实验室”(MSL)核心成员,主导多模态大模型与 AGI 前沿研究。2019 年,余家辉加入谷歌 DeepMind 后,他作为 Gemini 多模态团队联合负责人,推动该模型实现语言、图像、音频的无缝融合。2023 年,余家辉加盟 OpenAI,担任感知团队负责人,主导 GPT-4o、GPT-4.1 等模型的多模态感知模块研发。2025 年 6 月,Meta 以四年 3 亿美元的薪酬方案(含股权激励)将其招致麾下,首年总包传闻达 1 亿美元,被称为“比 C 罗还贵”的那个男人,是当前全球 AI 领域最受关注的华人科学家之一。

在 AI 上不断摇摆的苹果

7 月初,Meta 愿开出 2 亿美金“天价”年薪,挖角庞若鸣。扎克伯格显然不是“最惨接盘侠”。

一位关注 AI 人才的猎头评价,“以上名单透露出苹果 AI 的人才密度还是很高的,研发能力不至于是现在给大众展现出来的水平。”

《职场Bonus》从知情人士处获悉:“从 2023 年初开发出 AFM 第一代模型开始,团队内部其实一直在做大模型的训练。”

据了解,苹果目前已经训练出数千亿参数的基础模型,模型能力接近 DeepSeek。

研发成果丰硕,但苹果 AI 掉队最核心的问题,在于高管们对 AI 的认知不同,导致苹果在 AI 研发上推动的每一个决策都异常艰难。

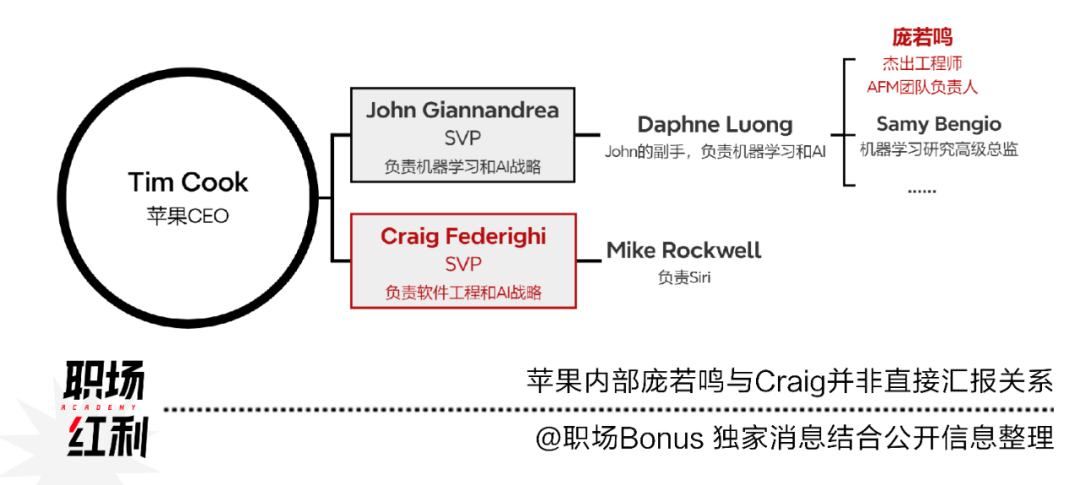

本该汇报给 JG 副手 Daphne 的庞若鸣,离职之际,却向“隔壁”负责软件工程的 SWE 团队老大 Craig 争取研发团队成果公布的自由。并且,在邮件往来之间以及邮件公布过后,都并未见庞若鸣的上级 Daphne,亦或是 JG 发声。这并非空穴来风。

Craig Federighi 是苹果 SWE 团队 SVP,汇报 CEO Tim Cook。Craig 最初于 1994 年加入NeXT,1997年随乔布斯回归苹果公司。但在1999年离开苹果。2009 年,Craig 再回苹果。2012 年 8 月,Craig 升任苹果软件工程高级副总裁,主管 iO S和 macOS 的开发。

● Craig Federig

2018 年,库克从谷歌挖来约翰·詹南德雷亚(John Giannandrea,后文简称 JG)担任人工智能部门负责人,补足苹果 AI 的短板。当时,JG 在谷歌被视为影响力仅次于 CEO 的高管。

但来到苹果之后,JG 处处受挫。

作为“空降”高管,JG 的决策压力,主要来源于主管 iOS 开发的 Craig。

在外媒记者 Mark Gurman 发布的《Why Apple Still Hasn't Cracked AI》(为何苹果仍未攻克人工智能)一文中,援引多位苹果内部同事的爆料:“软件负责人 Craig Federighi 不愿在 AI 上投入巨资,他不认为 AI 是移动设备的核心能力。”

苹果 AI 上的决策,几乎是要看 Craig 的“心情”:2018 年,JG 刚加入苹果不久,想“大展身手”,改革苹果AI,却因需要大量资金投入受阻。那时 Craig 认为 AI 并不重要。以至于 ChatGPT 发布之际,苹果连 Apple Intelligence 的概念都没有。

2023 年,ChatGPT 吸引了 Craig 的注意。Craig 当即联合 JG 组建开发大语言模型的 AI 团队,但这时的投入也只有千万美元级别。而当时 OpenAI 在大模型相关的研发、训练及运营成本,总计已能达到数十亿美元以上(粗略估算),并已完成超 100 亿美元的融资。

尽管苹果对 AI 的投入在逐年递增,但却总是会晚于市场一步。

因此,相比于其他研发团队,苹果 AFM 团队的研发条件没那么优渥。苹果及其他公司高管表示,苹果的 AI 员工数量远少于其他竞争对手,且用于训练和运行大语言模型训练的 GPU 也较少,“很多一部分是租的谷歌的 TPU”。

苹果 AI“难产”,JG 的日子也不好过。据 Mark Gurman 援引其他苹果高管透露,库克对 JG 打造新产品的执行力失去了信心。今年 3 月,本属于 JG 负责的 Siri 团队,移交给了 SWE 团队,并由 Mike Rockwell 负责。

苹果患上了苹果病

马云曾说过,企业留不住人才,只有两个原因:“不是钱没到位,就是受委屈了。”

有人说,庞若明的离开,也是对 SWE 团队的失望。

一位接近苹果的人士告诉《职场Bonus》,苹果更重视产品,Craig 坚持“苹果标准”,因此研发团队发布成果,需要等相应的产品上线。没有产品上线,研发团队的成果便不能发布。

一方面,研发团队的成果得出后,进行工程化落地,以及与产品进行开发和适配,还有很长一段距离。苹果又以做产品著称,作为负责人的 Craig 对产品成熟度的要求很高。接近 Craig 人士告诉《职场Bonus》:“Craig 是一个宁愿让外界说苹果做 AI 不行,也不想听到外界说苹果做 AI 应用、做 service 不行的人。”

因此,消费者现在能看到、体验到的苹果的 AI 功能,很可能是研发团队去年、前年的成果,甚至是模型的阉割版。

另一方面,苹果坚持较为封闭的生态,想在自己的硬件上运行大模型。但苹果自研的 PCC 芯片 [3] 性能有限,倒逼研发团队只能根据硬件可行性,在一个比较小的模型上做调试。相关人士分析称:从苹果自研芯片的性能来看,苹果的芯片是没办法丝滑运行目前市面上所有的前沿模型的。

关于这一点,Craig 在给庞若鸣回复的邮件中也有回复:“Apple is forcing huge compromises to run models on their hardware”(苹果为了在其硬件上运行模型,做出了巨大的妥协)

2010 年,苹果推出首款自研芯片A系列,应用于 iPhone 和 iPad;2020 年,苹果发布 M 系列芯片,应用于个人电脑。苹果自研芯片通过其垂直整合能力和自主创新设计,构建了统一内存架构,用户能在 iPhone、iPad、Apple Watch、Mac 等不同产品间扩展应用。自研芯片也利用苹果自身优势,打造了更加节能紧凑的硬件方案。

但在 AI 芯片方面,苹果没有技术积累,跟进研发仍需要时间。5 月 25 日,据媒体消息,苹果有内部人士称其他正在研发的芯片,将用于未来 Mac 机型以及能为 Apple Intelligence 平台提供支持的 AI 服务器。

《职场Bonus》援引知情人士分析预测:“下一代芯片性能大概也只有英伟达 H100 的水平。”

从公司层面来看,Craig 的决策在一定程度上也反映了苹果的态度:苹果想守住从前的苹果。但对消费者、对苹果内部的 AI 人才来说,没有先进的 AI 体验、不能公开发布成果——消费体验和时间是更大的成本。

重产品、守自研成了一把双刃剑:赋予苹果想象空间的同时,既是对一些 AI 人才的桎梏,更成了困住苹果 AI 的“苹果病”。

[3] PCC(Private Cloud Compute)芯片是苹果公司为私有云计算(Private Cloud Compute, PCC)架构设计的专用芯片,主要用于处理 Apple Intelligence 的复杂请求。

扫码关注公众号

获取更多技术资讯