WAIC 2025,大厂用AI给产业上上强度

HelloKitty • 2025-07-31 11:40

2139

本文由 零态LT 撰写/授权提供,转载请注明原出处。

以下文章来源于:零态LT

作者:林飞雪

7 月的魔都,一场 AI 盛宴杀疯了。

2025 世界人工智能大会(以下简称“WAIC 2025”)7 月 26 日~28 日在上海举办。不缺人潮,也不缺热词。当观众移步不同展区,看到数字人、无人驾驶、智能眼镜、开发平台、具身智能等展品亮相,才会发现,这些看似井水不犯河水的“AI 成果”,正构成一张暗中角力的未来版图。

尤其是百度、阿里、腾讯三家大厂,没有明着竞争,而它们看似佛系,却都在默默为下一场 AI 竞速备战。

台前和气,台下博弈。

真正的比拼,不在舞台上,而在通往未来的那条路上。谁在夯实地基?谁在抓住用户?谁在悄悄串联起整个生态?

这一届 WAIC 的关键赛点,不是谁赢了,而是谁布好了局。

大厂竞赛 WAIC2025

各自守擂

在今年的 WAIC 2025 上,最有看头的不是谁模型跑得快、技术卷得狠,而是 BAT 三家像说好了似的,各自守擂、不“打架”,一场默契到位的展示,反倒成了这届大会的隐藏看点。

这不是大厂不想卷了,而是 AI 产业的打法升级了。从猛冲模型参数、抢发新品,转向拼场景落地、拼算力底盘、拼谁能把系统搭得更稳。最强的竞赛,已经悄悄变成谁最稳的博弈。

这届 WAIC 2025,真正亮点不在谁冲得高,而在谁打得准。三大厂默契十足,集体从抢高光、拼爆点,转向悄悄夯实底座,把功夫用在看不见的地方。

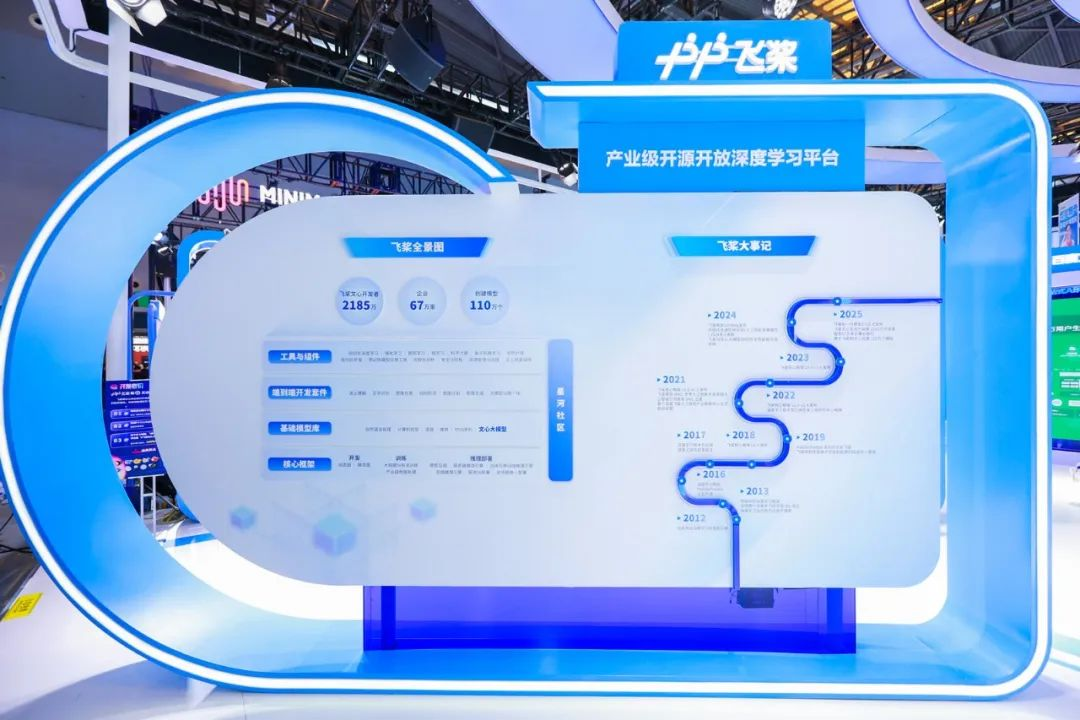

百度这次不秀肌肉,直接把底子铺开了,飞桨平台、数字人、智算集群、萝卜快跑一齐上阵,几乎把 AI 基础设施打了个通透,诠释了什么是全栈自研。

根据天眼查及媒体综合数据显示,截至 2025 年 4 月,飞桨已服务超 2185 万开发者和 67 万家企业,累计创建模型超 110 万个,这才是 AI 时代的隐形“石油管道”。

除了底层支撑,百度此次还亮出了新武器“NOVA 数字人”,只需 10 分钟真人样本,即可完成高精度复刻。数据显示,TA 曾支撑罗永浩数字人直播间创下 5500 万 GMV。

与百度相比,阿里这回不卷参数,直接卷落地。夸克 AI 眼镜、相机,把 AI 搬进真实生活场景,从现实入口打穿终端体验。

值得一提的是,阿里的国际跨境电商 AI 解决方案 Marco 日均调用量已达 10 亿次,所有能力均可在阿里国际 AI 开放平台 Aidge 上试用。

与阿里不同,腾讯则亮出“1+3+N”智能体全景图,混元大模型打底,开发平台、垂类 Agent、机器人搭建起一张覆盖 B 端、C 端、开发者的连接网,不抢 C 位,却在背后悄悄当起整个 AI 生态的桥梁工。

天眼查综合数据显示,腾讯混元 3D 世界模型不仅开源,下载量更已突破 230 万,在全球 3D 开源社区中颇受欢迎。

三大厂看似各玩各的,其实从整个中国 AI 产业的发展未来和趋势看,它们拼的或许是同一块 AI 底盘。你铺底座、我搭场景、他建连接,没撞车,却步步契合,一起把中国 AI 产业拼图悄悄补齐。

譬如,百度夯实的是系统通用能力,阿里聚焦在与用户交互的触点,腾讯则专注在跨生态之间的接口。它们在产业演化节奏面前,选择各自聚焦、各自深耕。

谁都想做第一,但真正成熟的打法,是有人肯下苦功修路。基础有人打、场景有人铺、连接有人建。

AI 从来不是独角戏,而是分工合作的系统工程。

也正因为如此,2025 年的 WAIC 给人的观感不像一场“竞技秀”,更像一场系统演练。你讲你的故事,我搭我的框架,但最终呈现的或是同一个行业往前走的多路径协同。

三家大厂,不抢舞台,不抢发布时机,不讲故事,但在静水深流中,各自完成了一场关于 AI 产业“地基”的系统性加固。

用 AI 驻地基

三家大厂生态对决

WAIC 2025 没在比谁最强,百度、阿里、腾讯似乎早就分工明确,三种角色缺一不可,一起把 AI 的底座稳稳铺好。

百度,是那个“把地基打到最深”的大厂。从飞桨到智算、从文心大模型到本届 WAIC 接驳车“担当”的萝卜快跑,百度这一波是“闷声筑底”。不搞形式,死磕全链路、真自研,目标就是让 AI 底层能力更稳、更强、更可控。

▲图:萝卜快跑亮相WAIC

而阿里,则扮演的是“连接人和 AI”的桥梁角色。无论是夸克 AI 眼镜的多场景整合,还是视觉理解模型在日常搜索、健康解读、出行支付等场景的嵌入,阿里始终聚焦在 AI 如何真正“可感、可用、可互动”这件事上。

▲图:阿里WAIC夸克展台

它的切入点并非纯粹的算力或模型能力,而是如何让 AI 成为每个人生活中用得上的第二大脑。

夸克 AI 相机、AI 搜索、AI 电商助理,看似分散,背后却是一种“把模型能力装进日常”的路径试验,强调的是落地价值与交互体验。

再看腾讯,它的路显得相对平台化。混元大模型到具身智能开放平台 Tairos、Agent 开发平台,再到 N 个智能体矩阵集结,腾讯这次干脆把AI整成了一个能力中转站,将内容、编程、企业服务全打通。

腾讯这波不是硬推 AI 产品,而是润物细无声地把模型能力塞进每个生态模块,用平台、场景联动,把智能体悄悄变成产业的操作底层。

如此一来,百度像是在修筑底层的“算力铁路”,阿里建起连接人的“交互枢纽”,腾讯则负责组织资源、调度接口,把分散的AI能力汇聚成可流通的网络。

三家打法各走各路,表面不交集,实则刚刚好。百度修底层、阿里冲场景、腾讯搭桥梁,路径虽异却各司其职,不内卷、不撞车,还让整盘 AI 更高效运转。这不是分化,更像是默契配合下的产业协同。

它们像是三种能力的代表,技术主轴、人机交互、系统整合。在大模型之外,各自夯实自己的差异化护城河,最终共同完成 AI 产业生态闭环的构建。

这背后的逻辑也并不复杂,在中国 AI 产业体系日益庞大、变量持续扩大的背景下,没有任何一家企业能独自承揽所有模块,也没有必要做全做强。

相比各自为战,更现实的选择,是分布式协同。

这或许正是 WAIC 2025 背后,BAT 的真正看点所在。这场以三大厂为代表的企业“秀”,在自觉退回到那个最擅长的位置上,做有价值的那块拼图。

用 AI 给战略升维

BAT 给行业上强度

这届 WAIC,百度主打飞桨、阿里炼百炼、腾讯开混元。

在这背后,则是 BAT 在复杂系统中找到适合自己的生态角色,进而稳定朝前。这种战略升维,其实符合任何一个高复杂度系统的运行规律。

在涉及终端部署、行业协同、上下游联动等问题时,不同企业的系统惯性和组织能力天然不同。硬拉所有企业走同一条路,反而不经济、不高效。各自承担最适合的角色,形成大厂悄悄分地盘带来的协作效应,或许正是中国 AI 产业进化的方向。

毕竟,产业真正要的,不只是跑得快的引擎,还得有稳得住的底盘、灵活的指挥系统和靠谱的传动链。AI 早就不是独立炫技的单品,而是在悄悄变成现实世界的新基建。

在这样的框架中,这届 WAIC 2025 带给我们的一个思考是——一家企业能否把拼图拼全、接稳、运转起来,比能否拿出一个惊艳 demo 更关键。

这也是为什么三家大厂纷纷从“发布爆款”向“搭建体系”转变,它们不是慢了,而是提前迈向了下一阶段的产业创新高地。

总有人说,科技圈太“卷”。但在 AI 这条赛道上,大厂们更像开始悄悄“反内卷”。不再死盯参数、比拼指标,而是各自找准生态空间,把力气花在更长效的事情上。

从 WAIC 2025 来看,百度不忙着抢 C 端流量,却在自动驾驶、飞桨深度学习平台、数字人上稳稳跑出新范式;阿里不卷底层硬件,但把 AI 埋进了电商、搜索、出行等生活场景;腾讯不靠刷榜模型出圈,却用平台、中间件打法,把 AI 能力铺进了生态。

彼此错位,既规避了资源浪费,也避免了行业冗余竞争,还在无形中构建起彼此的接口关系和互补体系。这种状态不是松散的联盟,而更像是分布式协同,是中国 AI 产业可能跑出系统红利的重要信号。

更重要的是,WAIC 2025 透露出的这般产业布局,抗风险能力更强。

当百度强化底层自主、阿里探索人机交互、腾讯铺设生态网络时,它们实际上在构建一个多面承压、多元支撑的产业共同体,为整个 AI 中国队提供多一层底盘。

写在最后

在这场看似各做各的这届 WAIC 2025 上,真正浮现的,是 BAT 多点开花的 AI 产业图谱。

它们没有抢 WAIC 2025 的 C 位、没有抢麦宣传,更没有抢彼此的地盘。看似平行,却指向同一个方向,让 AI 变成真实可持续的生产力。这场 WAIC 2025,留下了清晰的格局轮廓。不是某一个项目爆发,也不是零和博弈,而是一盘你中有我、互为支撑的协作棋局。

从这届 WAIC 来看,中国的 AI 产业,或许正在从各自为战的起跑阶段,迈入协同进化的体系阶段。

真正的突破,也许并不靠一家大厂冲在最前,而靠一群不同角色的玩家,把技术、生态与应用,共同推到未来那条分水岭之上。

扫码关注公众号

获取更多技术资讯