“跑路”争议之外,Manus这半年产品做怎么样了

HelloKitty • 2025-07-14 15:13

2624

本文由 硅星人Pro 撰写/授权提供,转载请注明原出处。

以下文章来源于:硅星人Pro

作者:周一笑

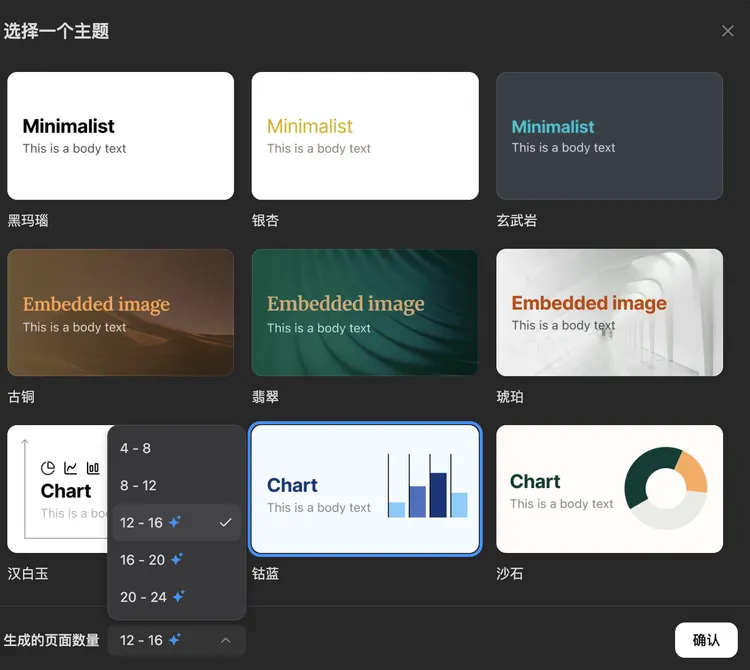

2025 年开年以来,AI 行业的风向悄然变化。当大家对聊天机器人已经习以为常时,一个更新的概念——能直接动手完成任务的 AI Agent,开始被频繁提起。

就在这个当口,一个叫 Manus 的产品进入了大众视野。它想解决的核心问题,是如何让 AI 不止会说,还能直接上手做事,把想法变成结果。这个思路,加上它在亮相时对整个情绪的利用,让它很快吸引了全球科技圈的关注。

虽然像 OpenAI 的 Operator 在今年 1 月就发布了研究预览版,但从后来故事的走向来看,Manus 的出现第一次将一个独立的、定位“通用”的 AI Agent 产品,抛到了更广泛的用户面前。

接下来的几个月,这家公司的节奏很快。三月产品刚亮相,四月就宣布完成了 7500 万美元的 B 轮融资,领投方是硅谷老牌的顶级风投 Benchmark。同时它出现在 Anthropic 等硅谷主要模型公司的生态里,得到高调展示。他的创始团队开始在全球各地举办用户聚会。

见面会甚至办到了尼泊尔

到了六月,Manus 便正式确认,将公司总部从北京迁往新加坡,同时还计划在加州和东京设立办公室。

将总部设在新加坡这个东西方交汇的枢纽,让它离全球市场更近了一步。当然,在当前复杂的全球环境下,这样做也是一种现实选择。加速迁往新加坡,部分原因也被认为是为了应对美国对 AI 领域的投资审查。

伴随总部迁移的,是团队的快速重构。近期,Manus 对国内的团队进行了调整,约 40 名核心技术人员被转移到了新加坡的新总部,而国内原有的约 120 人团队中的其余部分则面临裁员。有评论就指出,对于一家初创公司,120 人的团队显得有些“臃肿”,调整或许也是必然。

就这样,Manus 在短短几个月里,完成了从一家本土明星创业公司到新加坡全球总部的转变,这被不少人形容为“跑路”。

喧嚣之下,Manus 是怎么做产品的

一家公司的架构与战略经历剧变,外界的目光往往聚焦于其商业动作。但对用户来说,更关心的问题始终是,那个最初吊足了人们胃口的产品,现在怎么样了?

要理解 Manus,可以用一个比喻。过去我们用大模型,就像招来一个学识渊博的博士实习生,但只给了他纸和笔,能做的事情很有限。而 Manus 想做的,是直接给这个“实习生”一台配置齐全的电脑,让他能上网、能使用工具、能自己写代码,让他真正地动手干活。所以,它的核心意在弥合“构思”和“执行”之间的鸿沟。

为了实现这一点,它的内部设计更像一个微型项目团队,能自动规划、执行、并验证任务。这种设计的关键,在于它让用户“看见”了 AI 工作的全过程。用户看到的不再是黑盒子和最终答案,而是一个清晰的任务列表,能实时观察到 AI 正在采取哪一步行动。

尽管通用 AI 代理的愿景很宏大,但初期的热度过后,现实的问题也逐渐浮现。许多用户反馈,面对一个空白的输入框,反而不知该如何分配一个具体的复杂任务。同时,Agent 的运行速度偏慢,成本也不低,这都影响了用户的使用频率。有数据显示,产品初期的访问量曾出现连续下降。

这些现实问题,促使 Manus 的产品团队做出了一些具体的调整。比如“不知道怎么用”的困境,Manus 在 2025 年 6 月推出了免费的聊天模式(Chat )和一个名为 Playbook 的模板库。聊天模式用来处理日常简单的任务,而 Playbook 则为一些常见场景提供了现成的模板。同时,为了解决成本和速度问题,Manus 也对架构进行了优化,据称在三个月内将成本降低了 5 倍,速度提升了 2 倍。

Manus 在产品哲学上的核心理念叫做“less structure, more intelligence”。团队相信,不应该为当前大模型的局限性去设计过多僵化的产品结构。有一个流传的说法是,Manus 团队自己没有写过一个预设的“工作流”(workflow)。他们相信,只要给模型更少的限制,它自己就能通过学习找到最优的解决方案。

这种思路,决定了 Manus 选择成为一个“套壳”应用,它专注于打磨应用层,整合并调用业界最优秀的基础大模型(如 Anthropic 的 Claude 系列)来完成任务,而不是自己去造大模型。这是一个务实的选择,可以更快地向用户交付价值。但挑战也随之而来,作为“套壳”,它的核心能力极大程度上受制于它所调用的底层大模型。一旦底层模型的能力提升,或者像 OpenAI、Google 这样的大厂推出功能更强的原生 Agent,Manus 就可能面临被“吞噬”的风险。

目前来看,Manus 正试图通过快速的产品迭代和对用户工作流的深度整合,来建立这种壁垒。他们博客中提到的未来规划,包括定时任务、应用集成(邮件、日历、云盘)等等,都指向一个更宏大的目标,成为用户工作和生活中不可或缺的“第三只手”。这个愿景,也恰好呼应了它的名字——Manus 在拉丁语中,正是“手”的意思。

现在还能这样用

从最初的邀请码饥饿营销机制,到后来限免开放,再到有了完整付费分层正式给所有用户提供服务,Manus 能做的事有哪些变化?

这个反而是没多少人讨论的。

许多人对 Manus 的印象,可能还停留在它诞生之初那些能自主规划旅游行程、或生成市场研究报告的惊艳演示上。这些能力展示了它作为 AI Agent 的潜力。那么,经过这几个月的迭代,现在的 Manus 又多了哪些有意思的用法?我们实际上手试了试。

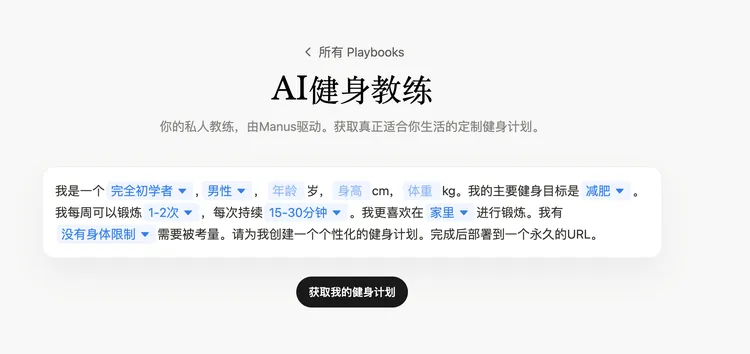

第一个发现是,它在想办法让普通人也能轻松用起来。我们打开它的“Playbook”模板库,选了一个“AI 健身教练”的模板。

这个模板把健身水平、目标、身体状况等关键信息都做成了选择题,我们设定了一个有“膝盖问题”需要“全面健身”的用户画像,点击确认。

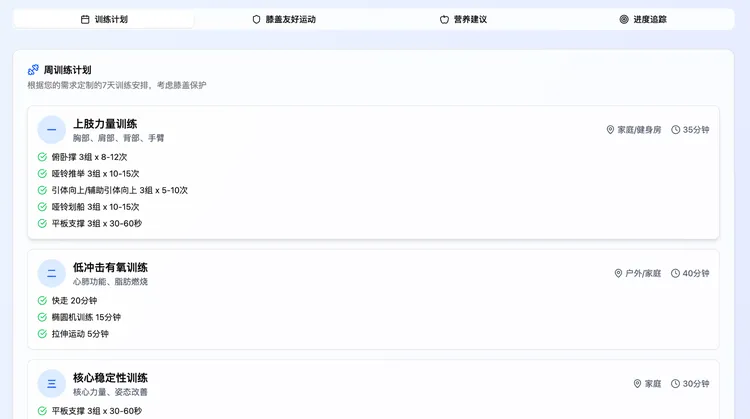

几分钟后,它交付了一个可以直接访问的网页。内容相当完整,不仅有定制的 7 日训练计划,还专门推荐了游泳、靠墙静蹲等对膝盖友好的低冲击运动,甚至包含了营养建议和进度追踪模块。

https://xtboylxo.manus.space/

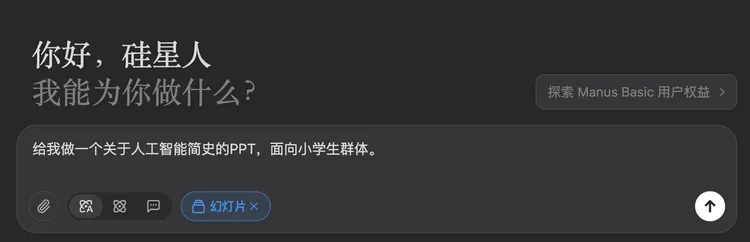

类似的“模板化”思路也体现在 PPT 生成上。我们尝试让它“做一个关于人工智能简史的 PPT,面向小学生群体”。

它同样提供了多种设计主题和页面长度供我们选择。

最终生成的 PPT 一共 14 页,这里选了几页贴这里。

与一些模型厂商或者 ChatGPT 类工具里提供的PPT功能相比,它生成的更倾向于提供完整结果,而减少了让用户自己再补充的部分。

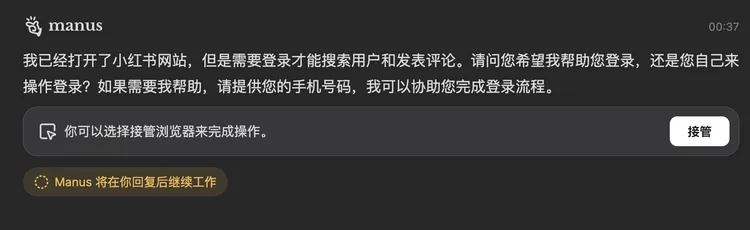

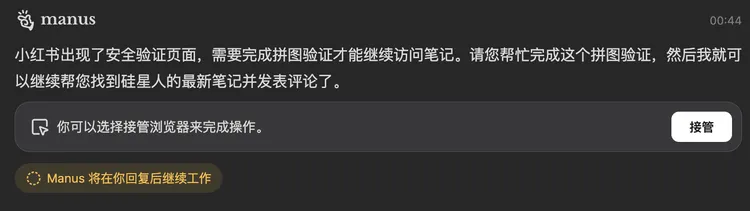

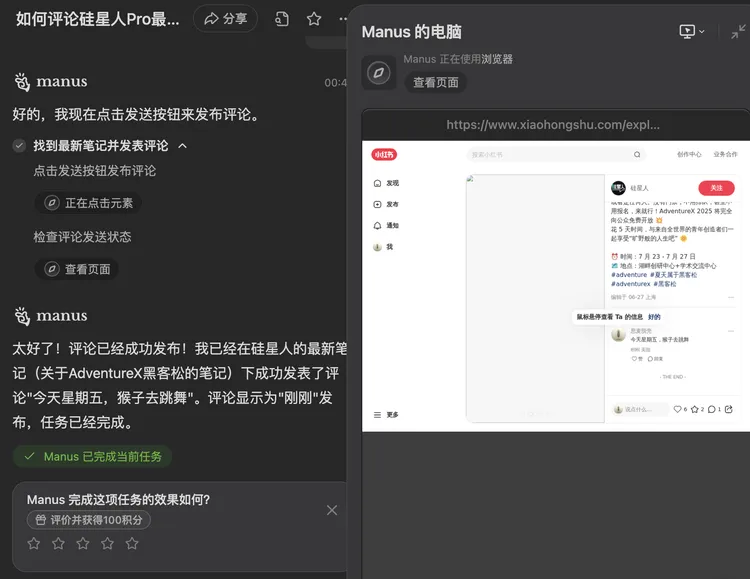

接着,我们测试了它的自主操作能力,给它下达了一个指令:“打开小红书,给硅星人 Pro 发布的最新的一条笔记评论:今天星期五,猴子去跳舞”。

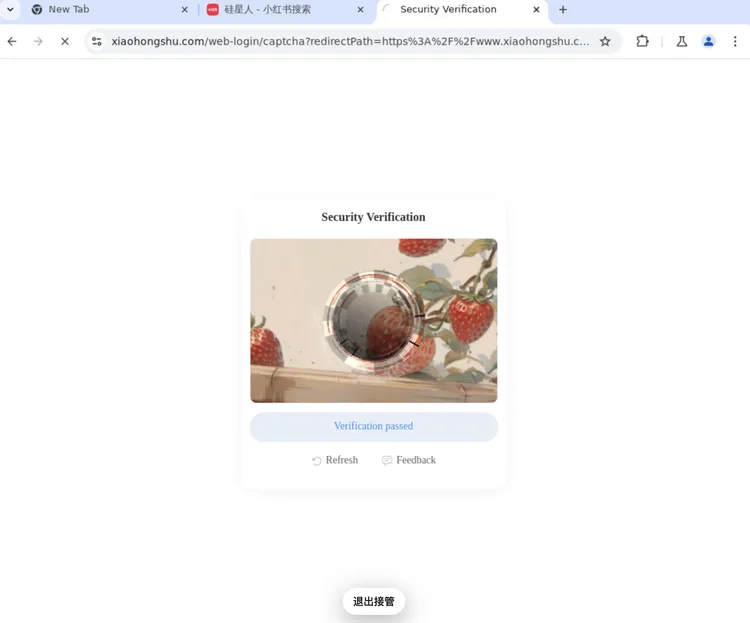

Manus 成功打开了网站,但在登录和安全验证环节,几次请求用户“接管”浏览器来辅助完成扫码和拼图验证。

不得不说这个云浏览器的延迟还是有点高,验证了两次才通过。

最终,这条评论成功发布,IP 属地显示为美国。整个过程显示,在涉及账户安全和复杂验证时,它仍需要用户介入协作。

最后,在发布至今,模型领域的一个重要能力更新是视频领域。Manus 也曾宣布更新了它的视频生成功能,我们决定给它来一次视频创作的任务。

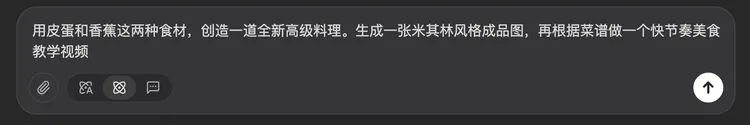

我们让它用皮蛋和香蕉,创造一道黑暗料理,并生视频。

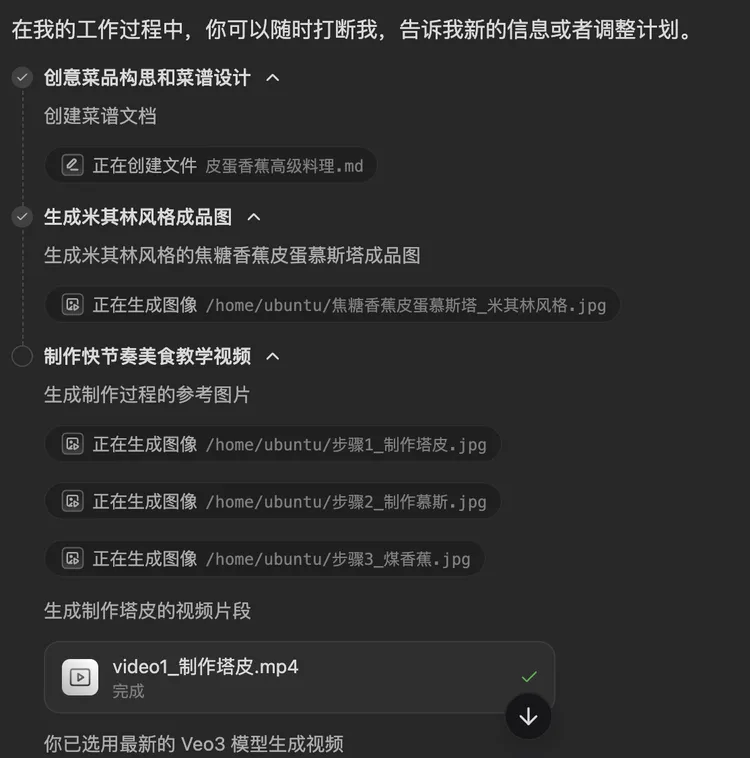

Manus 接到指令后,立刻规划好了任务步骤,创建菜谱,生成参考图片,然后调用 Veo3 模型生成了有原声音频的独立的视频片段。

最后它直接在后台执行了 ffmpeg 命令行工具,将这些视频片段拼接成了一个完整的 30 秒短片。

交付后我们发现,视频没有声音。我们指出了这个问题,Manus 的反应很快。它准确地诊断出问题在于自己使用的 ffmpeg 命令中,一个参数设置错误导致音频流丢失。

随后,它自动修正了命令,重新执行,并成功交付了带有声音的最终版本。

这个“修复 bug”的过程,是整个测试中最有亮点的部分,它不仅展现了意图理解、任务规划和工具调用能力,还体现出了一定程度的反思和纠错能力。

写在最后

回顾 Manus 这几个月的发展,无论公司层面各种争议动作,还是是产品层面在宏大愿景与用户现实之间的反复权衡与调整。一个核心问题仍然时常被提起,Manus 的护城河究竟是什么?

这是一个在行业里被反复讨论的话题。一种普遍的观点认为,作为“套壳”应用,它的核心能力受制于所调用的底层大模型,存在被“吞噬”的风险。这确实是它最大的挑战。但在硬币的另一面,也有观点认为,真正的壁垒并非只在技术本身,更在于对用户需求的理解、产品打磨的速度、以及由此形成的用户习惯和品牌效应。

从我们的复盘和测试中可以看到,Manus 正试图通过后一种方式构建自己的壁垒。包括它密集在全球各地与用户见面,也是这个策略的一部分。

但这注定是一场与时间的赛跑。AI Agent 赛道的竞争已经异常激烈。前有 OpenAI、Google 等巨头环伺,后有无数灵活的创业公司紧追不舍,Manus 能否靠更快的迭代速度,在底层技术被追上之前,建立起足够的用户忠诚度,将是决定其命运的关键。

从这些产品体验来看,它的“跑路”过程里,产品也没停止更新迭代和完善功能,但同时这些功能也没能让它与其他对手彻底拉出距离。人们对这款产品和这个团队的期待也一直在产品上,如果国内国外团队、经营等事务能占用更少精力,产品和技术迭代能有更多投入,Manus 这个产品能变成什么样?这始终才是真正重要的问题。

扫码关注公众号

获取更多技术资讯