AI带娃,月入千万

HelloKitty • 2025-08-21 16:27

8777

本文由 乌鸦智能说 撰写/授权提供,转载请注明原出处。

以下文章来源于:乌鸦智能说

作者:朗朗

睡眠预测+AI 保姆,靠“外接大脑”年赚千万

很多人可能不知道,让宝宝睡觉,是一个被严重低估的刚需。

虽然新生儿每天能睡 14–17 小时,但这并不是一觉睡够,而是被切成 6–8 段、每段 30–90 分钟的小睡。白天还好,夜里却成了父母最大的噩梦。据美国儿科学会统计,产后前 6 个月,父母平均每晚睡眠不足 5 小时。

也因此,“如何让宝宝好好睡”成了一门大生意。从百万级的胎婴舱、几百美元的智能床垫,到睡眠监控灯,全球婴儿睡眠硬件监测市场已达 28.4 亿美元。但真正让父母买单的,其实是年费几十美元的 AI 应用。原因也很简单,不用买硬件,拿起手机就能用。

在这类应用里,Huckleberry 是最大赢家。截至目前,它的月下载量超 10 万,月收入 60 万美元。

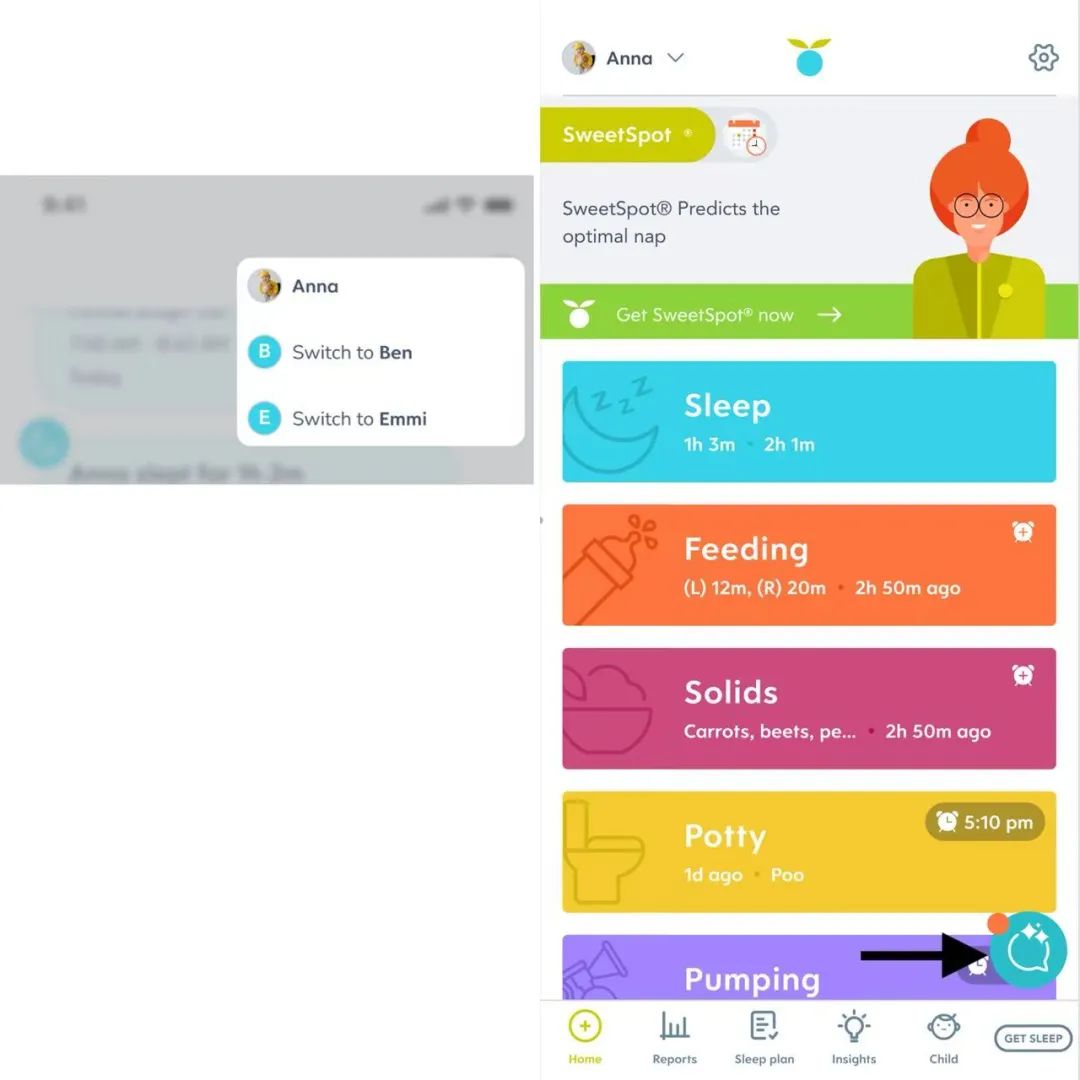

Huckleberry 最厉害的地方就是,它能精准预测宝宝睡眠,预测结果以直观倒计时呈现,给予父母“可预期”的控制感。

算法还会随宝宝成长自动调整,覆盖从新生儿到 2 岁的关键阶段。这也是它优于竞品 Napper (年费 70 美元)的关键点。后者用户反馈后期预测需频繁手动校准,依赖附加功能如白噪音提升留存。

根据 TrendHunter(国外趋势研究与消费洞察网站)介绍,Huckleberry 会利用“数亿个数据点”来为其预测模型提供信息,并随着时间的推移提高准确性。

在 Reddit 上,大量新手父母点赞评论其准确度,尤其对爱睡觉、易累的宝宝,以及睡眠模式切换期(比如一天睡 3 次变 2 次)帮助很大。

除了睡眠监测外,Huckleberry 另一个重要功能就是记录。

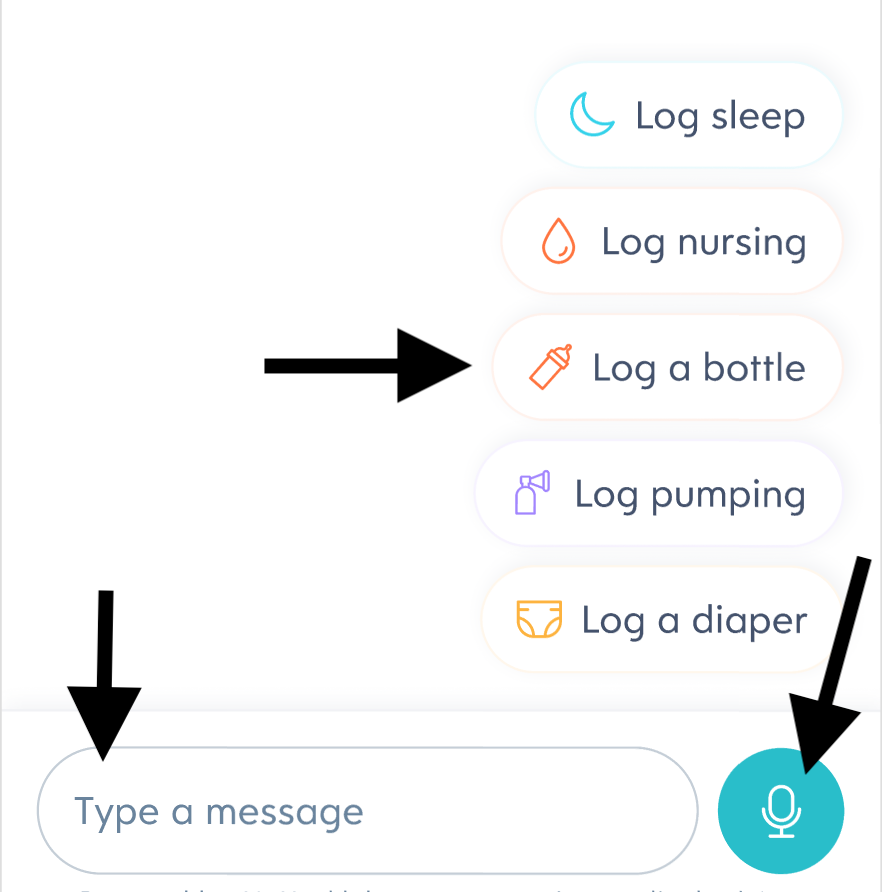

今年 4 月,Huckleberry 上线了 AI ChatBot。这个功能对于父母来说堪称“外接大脑”,尤其是 ADHD 患者、经历产后脑雾或需要倒班的特定人群。

相比只提供睡眠建议的 Nod,Huckleberry 专注于“高效记录”,切中了另一类痛点。在育儿过程中,父母往往海量、琐碎的信息记录需求。

带娃的工作有多零碎?美国儿科学会、Healthline 等多个机构指出,美国父母在婴儿出生的第一年,平均换了近 3000 片尿布和 5000 片湿巾。

如今,用户可通过语音或文本消息诉说自己的育婴日常,如喂奶、辅食、便便、体温、吃药、身高体重等,剩下的记录工作交给 APP 自动完成。它可以自动生成图表,展示每日/周/月的睡眠总量、奶量变化,对育婴行为进行主动跟踪。

它的 ChatBot 可以同时处理多个事件,例如“15 分钟前给小宝喂了 200ml 的奶,现在开始小睡”,为每个孩子独立建档。

在商业模式上,Huckleberry 把核心功能锁在付费墙后:免费版提供基础记录,Plus 版(年费 59 美元)解锁 SweetSpot® 与 ChatBot,以及数据图表和睡眠报告,Premium 版(年费 120 美元)则增加 AI 分析和儿科专家定制的睡眠方案。

根据 Reddit 上家长的反馈,用户使用路径普遍是:0–10 个月重度依赖,10–18 个月逐渐精简,18 个月以上主要记录特殊情况;而等二胎出生,又会重新激活。

父母对它的评价高度一致:“感觉它比我更懂我娃。” 这种信任感,正是 Huckleberry 最强的壁垒。精准预测带来的确定感,记录带来的安心感,加上一种“忍不住想记”的心理,让它在庞大的婴儿睡眠市场中占据了独特位置。

婴儿睡眠经济爆发:

AI 硬件年入 7 亿,软件付费率超 80%

Huckleberry 的成功只是一个缩影。

由于婴儿睡眠问题几乎普遍存在,在 AI 的加持下,这个看似小众的市场却成为“掘金地”。轻量化 AI 软件与高客单 AI 硬件,正以不同逻辑瓜分“育儿焦虑”的红利。

在软件层面,以 AI 算法替代人工记录,通过订阅制降低父母决策门槛,实现可观的收入。然而,部分用户反馈其预测功能存在需频繁手动校准的问题。以下为产品介绍:

①AI 婴儿睡眠教练 Napper

Huckleberry 竞品,主打功能为预测婴儿小睡&夜间睡觉的时间,旨在训练婴儿明确的日夜小睡时间线。据 Adapty 数据,产品近期月均流水 30 万美元。

②睡前故事生成器 Oscar

“内容即服务”模式,使用 GPT-4 生成自定义童话故事,并将文本 AI 生成有声读物,再用 Midjourney 模型进行插图,场景是安抚婴儿睡眠。

③AI 睡眠教练 Nod

它使用提供个性化的睡眠建议(就寝时间、午睡结构、房间环境建议),旨在将婴儿每晚的睡眠时间增加约两个小时。据 Growjo,其年收入为 260 万美金。

在硬件层面,AI 技术的应用则更为复杂。

硬件产品如 Nanit、Owlet 和 CuboAi 等,通过 AI 技术实现婴儿睡眠监测、健康监测及行为分析,但普遍面临连接不稳定、误报率高、硬件体验不佳等问题。

尽管如此,硬件产品的客单价较高,且在安全监测这样的刚需场景下,具有不可替代性,因此仍能维持较高的市场接受度。以下为代表产品:

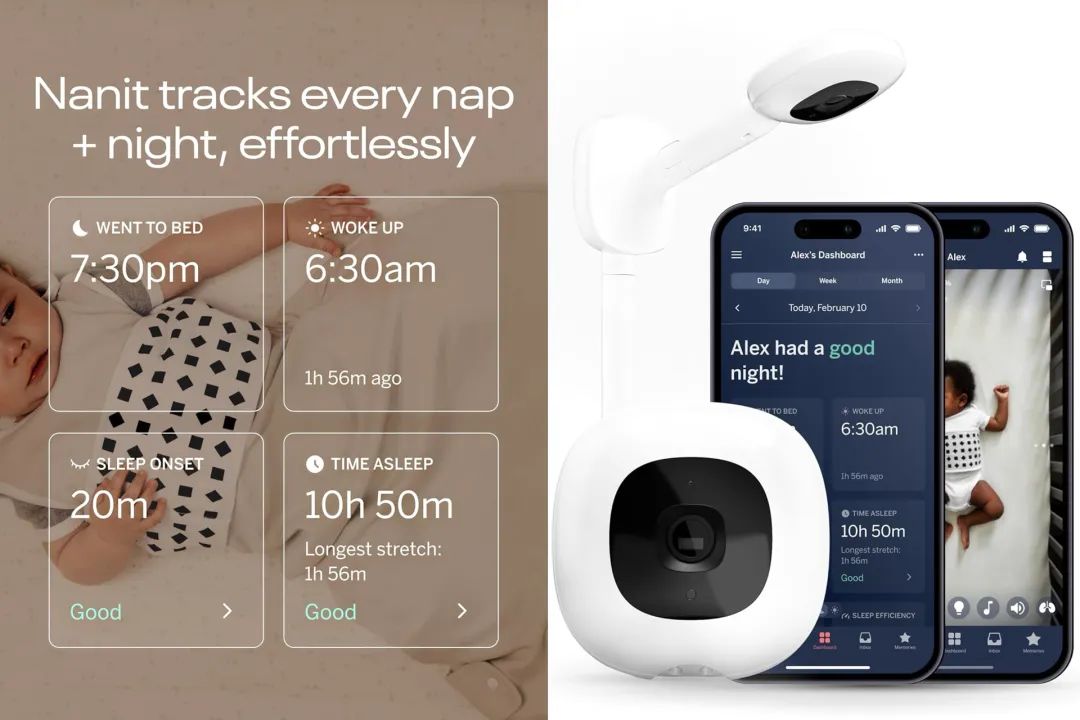

①AI 婴儿监控摄像头 Nanit

通过 AI 技术检测婴儿是否被异物覆盖口鼻,防止窒息风险;监测婴儿睡眠状态,提供睡眠分析(总睡眠时间、入睡潜伏期、夜间醒来、睡眠效率)。硬件售价 400 美元。定位为婴儿的“眼和耳”。

据 Growjo 数据,其 App 端全球年收入 3200 万美元(婴儿睡眠监控领域最高)。

②婴儿睡眠软件 Owlet

核心产品“Smart Sock”智能袜子,可监测婴儿脉搏血氧饱和度、心率及睡眠质量,AI 技术分析历史睡眠数据、预测睡眠情况。其产品包括 Cam 2 高清视频监控器,CV+音频 AI 技术,用于哭声检测和运动识别,可提供视频片段和 AI 摘要。其 2025 年 Q1 总营收 2110 万美元,同比增 43.1%。

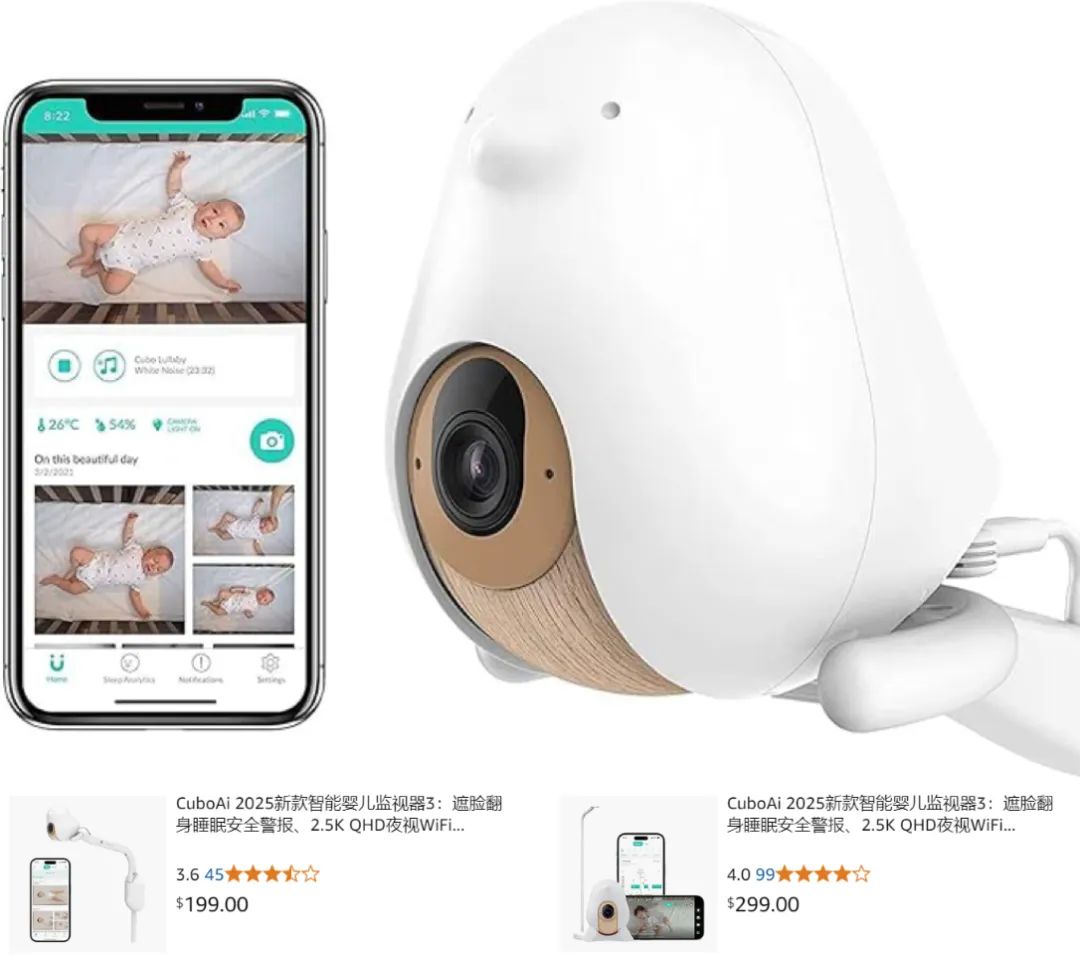

③AI 婴儿摄影机 CuboAi

2017 年台湾团队推出,核心功能为哭声侦测、口鼻遮盖警报和睡眠分析,可存储 90 天睡眠数据,支持离线模式。其采用自研深度学习模型,云端训练。

据 aipure.ai 数据,其在 2024 年 iOS 端月流水约 90 万美元,硬件加订阅收入累计破 2000 万美元并盈利。

④安克 EufyBaby 安抚夜灯

产品包括 2K 云台摄影机和智能安抚夜灯,整合哭声识别、人形追踪;本地 AI 芯片,数据不上云。2024 年,婴儿线为安克贡献了约5–7亿元人民币收入。

可以看到,AI 婴儿睡眠产品正在沿着两条路径演进:

一条是低价、轻量化的软件服务,用预测和记录满足父母对“确定感”的刚需;另一条是高价、AI 融合的硬件产品,在安全监测上形成刚性价值。

婴儿的成长过程充满不确定性,算法无法彻底驯服这种“混沌”,未来市场竞争的关键不再是功能堆叠,而是如何在用户体验与技术可靠性之间找到平衡。

扫码关注公众号

获取更多技术资讯