万亿英伟达,站上AIGC的肩膀

HelloKitty • 2023-06-13 14:40

1916

本文由 甲子光年 撰写/授权提供,转载请注明原出处。

文章来源于:甲子光年

作者:马慧

编辑:刘景丰

一周飙涨 3000 亿美元,塑造了一个芯片史上的“奇迹”。

五月的最后一天,从 GPU(图形处理器)战场成长起来的芯片制造商英伟达,凭借着对数据中心业务的乐观预期,市值突破万亿美元,成为美国第七个,史上第九个跻身万亿市值俱乐部的科技公司。

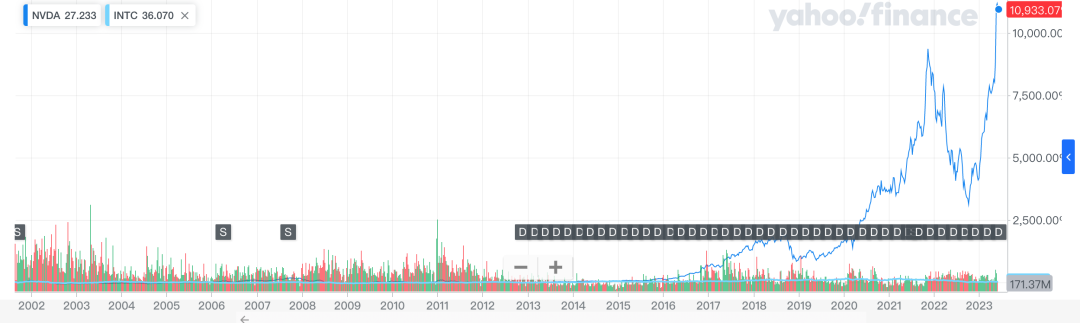

这个美国俱乐部里还有:苹果、微软、亚马逊、Alphabet(Meta 和特斯拉已经跌出万亿)。而英伟达是这个万亿俱乐部里,唯一一家芯片公司,是台积电市值的 1.8 倍,是英特尔(1245 亿美元)的 8 倍。

英伟达和英特尔的市值对比

三年前,当 27 岁的英伟达市值首次超过昔日 CPU(中央处理器)处理器霸主英特尔时,这被看作“一个时代的终结”。而今天,致力于为 AI 科技企业提供算力底座的英伟达,成为美国十年来涨幅第一的股票,则预示着一个新时代的开启。

英伟达在 1993 年以做 3D 游戏的图形处理器起家,面向游戏玩家出售能提升画面清晰度的显卡,是它的主要营收。直到 2012 年,其定义的 GPU 被应用于深度学习研究,GPU 的并行计算能力在处理密集数据时效率远高于 CPU,为英伟达成为 AIGC 最大的获利者,埋下伏笔。

这一路,英伟达经历过创业初期处理器设计的失败,放弃已跻身全球前五的移动处理器市场,也拥抱了加密货币、元宇宙热潮,甚至受加密货币低谷影响,去年其市值一度腰斩至 3000 亿美元。直到 ChatGPT 的发布和 AIGC 浪潮,开始哄抢 GPU,英伟达成为最受宠的“卖铲人”。

我们关注它如何成功,将如何拓展它的野心,又将如何面对永远留在桌上的难题?

最重要的转折,从图形处理,到 AI 计算

在两周前的台湾大学毕业典礼上,创始人黄仁勋受邀分享了英伟达的创业故事。此时正值英伟达市值节节高升,这看起来更像是成功经验的分享,他归结于“确定目标,勇于纠错和耐心等待。”

AIGC 的加速计算时代,并不让黄仁勋意外,这反而是他在 30 年前创办英伟达时就在等待的时刻。

1993 年,黄仁勋与两位工程师好友在加州的一家餐厅中成立了英伟达。两年后,英伟达研发的第一项技术是 PC 游戏的 3D 图形,这个非主流、低成本的 3D 技术拿到了 SEGA 主机的合约。但 1996年,黄仁勋不仅发现架构设计不合理,其技术路线还与微软在 Windows95 上主导的图形编程接口 Direct3D 不兼容。英伟达“成了最后一个接受这个标准的公司,同时又是最小的一家,那你怎么赢?”黄仁勋向财新杂志描述过当年的窘境。

这一错误让黄仁勋决定违约,拿着只能维持六个月的资金,裁撤了 70% 的员工,研发支持微软 Direct3D 图形接口的高性能 128 位图形芯片,获得了全力支持。到了 1997 年底,它的出货量超过 100 万张,英伟达才避免在创业初期就倒下的命运。

2012 年,英伟达也有策略地纠正过路线错误。英伟达曾试水过移动处理器市场,开发了 Tegra 处理器,甚至花去公司当年的两成营收用来并购和研发产品。但高性能、低功耗的移动处理器与 PC 端处理器的市场需求不同,而集成的 SoC 在需要 CPU、GPU 之外,还需要英伟达有做通信芯片的能力,这是英伟达并不熟悉的市场。

此时已进入 4G 时代,就像芯片行业的总是赢者通吃的定律一样,霸主高通几乎主宰了整个市场。

黄仁勋想了一天,他觉得英伟达并不能在移动手机芯片市场做出非凡的成就,哪怕当时手机业务营收占到总营收的 18%,份额跻身全球第五,他还是给所有管理层发了邮件,“这产业已经不需要我们了,我们退出吧。”

最终,英伟达将 Tegra 处理器用在智能汽车、智慧城市和云服务上,奠定了它两条产品线并存(GPU+Tegra)的商业布局。

及时纠错,或许也给了英伟达拥抱每一场浪潮的勇气,加密货币、元宇宙热,英伟达从未落下。英伟达目前的专业视觉部分营收,就来自对元宇宙的期望,2021 年 4 月英伟达还推出 Omniverse 平台,但在最新财报中这部分营收占比缩减至仅4%。

在英伟达踩空了几次浪潮后,得以获取一个新未来的,是人工智能研究者辛顿和他的两名学生。

2012 年,辛顿三人研发的深度卷积神经网络在 ImageNet 中获胜,收到微软、谷歌、百度以及 DeepMind 的收购邀约,百度一度给出 4400 万美元的收购价。

而这一研发正是基于 GPU 的并行计算能力——用 CPU 训练这一神经网络,需要花费几个月,基于两张英伟达为大型 PC 游戏准备的 GTX50 显卡,只需不到一周就完成了。

在此之前,英伟达就已开放了 GPU 在图形领域之外的应用。

2000 年,英伟达通过收购老对手 adfx,成为 GPU 领域的胜出者。但 GPU 的加速计算能力,多数用于 PC 端的游戏上,因为使用通过 Windows 接口连接的 GPU,需要编写复杂的底层语言,这将大部分普通工程师和更多场景应用都拒之门外。

为了解决这个问题,2007 年,英伟达建立 CUDA 平台,让程序员用计算机的 C 语言就能在 GPU 上做大规模并行计算,这让 GPU 开启了非图形领域的通用并行计算,比如拓展至物理模拟、高性能计算等领域。

之后 5 年,英伟达累计花掉 5.6 亿美元维系 CUDA 的开发,当时每年 GPU 营收在 30 亿美元左右,利润率不超过 30%,英伟达股价常年游荡在 10 美元上下。但也是 CUDA 的开放和推行,让 GPU 得以被 AI 研究者发现。

这一实验同时触动了人工智能玩家,以及黄仁勋。他开始思考,“深度学习的长期影响是什么?”

2016 年,英伟达押注 AI 浪潮,也由此引领股价一路高歌猛涨。这年发布首款深度学习超级计算机 DGX-1,其搭载了 8 块专为深度神经网络打造的 GPU 产品 P100。DGX-1 曾被黄仁勋亲手交到 OpenAI 公司,构建了 ChatGPT 模型训练的硬件底座。

之后几年里,英伟达的深度学习计算机展现了如同此前英伟达在游戏显卡上的算力迭代能力。2018 年,英伟达推出第二代深度学习计算机 DGX-2,包含 16 块 V100 GPU/ 每单元;两年后,英伟达又迭代到第三代 DGX A100,包含 8 块 A100GPU。OpenAI 也在 GPU 算力升级的加持下,从 GPT-1 代,迭代到 GPT-3.5。

在今年 3 月的 GTC 大会上,英伟达再次推出基于最新的 GPU H100 的服务器,算力比前一代被哄抢的 A100 提升了 10 倍。

看好英伟达的投资机构认为,需求端会不计成本购买 H100 替换数据中心的芯片,哪怕新产品 H100 价格比上一代上涨了 3~4 倍。

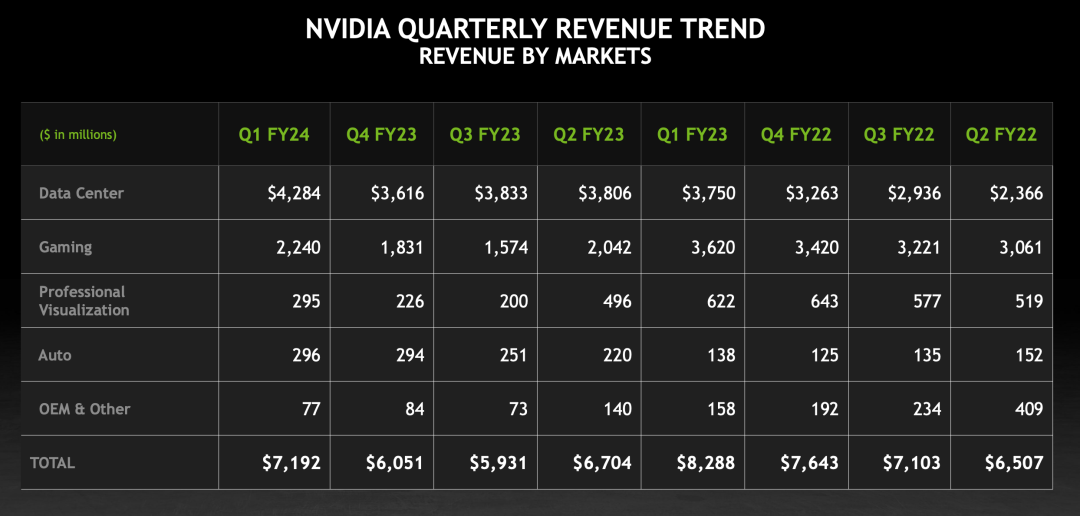

英伟达也在最新财报会上就释放了这一利好信号,预期第二财季的销售额将达到 110 亿美元,而这主要来自数据中心业务的营收增长,不再是游戏业务。

一家依靠图形处理器的游戏业务成长起来的芯片制造商,正蜕掉它的第一层皮。

追随 AI 时代,押注数据中心

黄仁勋在数据中心上的远见和野心,在 3 年前就已显露。

2020 年黄仁勋首次提出 “CPU+GPU+DPU(Data Processing Unit 数据处理器)” 这一数据中心系统解决方案。同一年,英伟达以 69 亿美元收购了全球智能网卡龙头公司 Mellanox,旨在开发自己的 DPU 产品。在 5 月 30 日的 Computex 2023 演讲上,他称赞这是最伟大的战略决策之一。

60 年来,万亿美元级的全球数据中心市场主流处理器都选用 CPU,以 GPU 为代表的加速计算占比还极为有限。但黄仁勋不吝啬对 GPU 将翻新数据中心市场前景的看好,“我们正处于一个全新的计算时代”,他说。

在与财新杂志的对谈中,他描述道,AI2.0 的发展将不止于程序员通过计算机语言写出和人交互的程序,也不止于 AI 对环境的感知力,而是自动生成信息、具备理解使用者的能力,这将大大降低编程的门槛,消除数字鸿沟,“每个人都是程序员”。

两三年前,深度学习和 AI 还只在全球少数拥有超大规格计算机的公司做加速计算,仍是新生事物,但在 ChatGPT 发布后,黄仁勋说,已有 10000 家 AI 初创公司正在使用 NVIDIA AI。

这一改变将驱使新型 AI 电脑取代传统电脑,超级计算机将成为新工厂,有性能瓶颈的 CPU 将不会适应这一变化,GPU 的需求将越来越多。“与重塑数据中心相关的订单数量却是难以置信”,黄仁勋在最新的财报会议上感叹。

2014 年,数据中心业务全年只占英伟达总营收的 14%;而在其 2024 财年一季度的财报中,该业务已成为占据总营收 59.5% 的主营业务。

英伟达近年营收和业务营收占比

英伟达也非常乐观地预测,下季度数据中心收入将接近 80 亿美元,比这一季度的收入再增加一倍,预计全年仅数据中心营收就达到 300 亿美元,比 2023 财年英伟达全年的总收入还要高,远远高于英伟达其余三大场景:专业视觉、汽车和机器人的营收。

大巨头依然是英伟达服务的主角。大型互联网公司、专注大模型的 AI 企业是英伟达销售数据中心的主要对象。

花旗集团分析师 Atif Malik 预估,仅 ChatGPT 一家,就能为英伟达在一年内带来 30 亿美元至 110 亿美元的营收。ChatGPT 训练和推理过程,要用到超过 1 万枚英伟达 A100 GPU 芯片的 AI 计算集群。

而哪怕大型互联网公司正在缩减开支,他们对数据中心的投入并没有减少,并计划用人工智能替代工程师。

今年 3 月,英伟达还发布了 AI 云服务 DGX Cloud,通过云厂商平台,向用户提供训练生成式 AI 大模型及其他 AI 应用的算力月租服务,这将触及更多中小型 AI 企业。

“CPU+GPU+DPU”的数据中心解决方案也被更广泛地应用。在数据中心,英伟达发布为 AI 打造的以太网卡 NVIDIA Spectrum-4,从 CPU 中接管网络、安全、虚拟化、存储等数据中心运维任务,帮助 CPU 减少算力资源浪费;同时英伟达也推出首款数据中心 CPU Grace(2023 年上半年),Grace 是 AI 工厂的理论 CPU。

在 AI 超级计算机上,英伟达最新的进展是,DGX GH200 把 256 块 GH200 Grace Hopper 超级芯片整合至一起,GH200 超级芯片已全面投产。英伟达还推出为游戏开发代工 AI 模型的服务。之前英伟达已经针对语言大模型、视觉、药物研发三个场景推出定制大模型代工的云服务产品。

在黄仁勋布下的宏图中,未来十年,英伟达会将计算速度再加快一百万倍,而领域将不限于生物、物理、人工智能、机器人等各个场景。

万亿帝国的桌面,永远有难题

在英伟达成为万亿俱乐部成员时,一位投资了英伟达 5 年的华尔街金融教授阿斯沃斯·达摩达兰,卖掉了持有的英伟达股票。

他告诉《巴伦周刊》,英伟达目前在 250 亿美元的人工智能芯片市场占有 80% 的份额,最乐观的预测是,10 年后该市场规模将达到 3500 亿美元。即使假设英伟达未来的市场份额达到 100%,达摩达兰得出的估值,也要比近期股价低 20%。

“我得不出每股 400 多美元的估值。”他说。

从商业逻辑上,他认为英伟达无法跻身万亿俱乐部的核心原因在于,英伟达本质上是一家硬件公司。

“万亿美元俱乐部”的成员,利用软件将大量终端用户吸引到生态系统中,产生统计学家所说的商业机会的“长尾分布”——从新产品和新服务中获利的多种方式。

“当好处不如一家有数十亿用户生态系统、以消费者为基础的公司那么大,这会影响你押注它的意愿”,达摩达兰说。

有“女版巴菲特”之称的凯西·伍德,在今年 1 月份清仓了英伟达的股票。她预测,继英伟达之后,下一个搭上人工智能热潮的将是“软件供应商”。她表示:“英伟达每销售 1 美元的硬件,软件提供商、SaaS 提供商将获得 8 美元的收入。”她把筹码押在了软件股上,她预计这些股票最终会增长到英伟达的规模。

看上去,华尔街的投资者更信任软件服务商,而不相信英伟达的股价将持续增长。

哪怕黄仁勋一直强调,英伟达是一家软件公司,英伟达的业务是销售优化数据中心,而非芯片和组件,其封闭的软件生态 CUDA 更将对手甩在身后。

即便如此,英伟达在万亿俱乐部里也显得另类——其他几位巨头都在通过软件吸引终端用户,激发更广阔的网络效应,唯独英伟达,更为知名的是依靠 GPU 撑起一个计算帝国。

技术的世界里,向来充满变数。

2016 年,无数工程师投身 AI 热潮,一个很重要原因是,他们受到了 GPU 加速计算将改变深度学习的启发。

但 GPU 本是为图形渲染设计的,用 GPU 做深度学习是无心插柳。“如果专门为深度学习设计加速芯片,会不会效率更高?”这是自动驾驶芯片独角兽地平线的创始人余凯,写在《深度学习革命》序言的创业初衷。

相信深度学习孕育着一种新芯片机会的人有很多。阿里巴巴自研了 AI 芯片含光 800,号称图形处理能力是传统 GPU 的 10 倍;以及数据中心通用芯片 ARM CPU 倚天 710。谷歌的 TPU 是最被英伟达忌惮的芯片,此外云厂商亚马逊,大型互联网公司百度、字节都在研发更专注于自己的业务场景的 ASIC 芯片,它们希望降低对英伟达的依赖和芯片采购成本。

英伟达抛下了同行竞争者,但难以抵挡客户的威胁。

另外一个变数是中国的市场。

2022 年全年,英伟达 47% 的营收来自于中国市场。除了数据中心业务以外,英伟达在移动终端芯片的布局——自动驾驶芯片的销量有很大一部分被中国市场消化。中国是最大的新能源市场,大部分高端车型都选择了英伟达 Orin 芯片来布局汽车智能化。

但中美对抗的地缘政治问题,已经限制了英伟达向中国公司出售最先进的芯片。"如果我们被剥夺了中国市场,我们没有应急措施。”黄仁勋曾表示。

同时,中国正在掀起一场追逐英伟达的国产 GPU 替代潮,黄仁勋在不久前的一场媒体圆桌会议上警告,英伟达必须跑得非常快,不要低估中国在芯片领域的追赶能力。

和 PC 游戏、加密货币不同的是,AIGC 在引领一场更大的变革,这场热潮或许会持续更久,但英伟达也将面对“能否满足需求”的供应难题。

据日本野村证券估计,英伟达今年对台积电的 CoWoS 晶片的需求将达 4.5 万片,较年初预估的 3 万片晶圆大幅增长 50%,但部分封装设备与零组件交期长达 3~6 个月,市场可能将有半年的缺货。

而 AI 公司等不及了。OpenAI 创始人 Sam Altman 不久前在一次谈话中透露,OpenAI 的 GPU 也非常有限,用户抱怨的 API 问题大部分都来自 GPU 短缺。

还有投资者质疑,英伟达的数据中心订单激增是否真的有需求,而不是客户过于恐慌的重复下单。

成功者论调和质疑声都没有停歇。最新的盘中数据显示,英伟达市值已回落到 9500 亿美元,正如黄仁勋一直强调的,“离倒闭只有 30 天”,一些会引发连锁反应的难题,会一直摆在黄仁勋的桌面上。

参考文章

「财新周刊,《AI2.0 时代:黄仁勋的野心》」

扫码关注公众号

获取更多技术资讯