AI“入侵”Web3

HelloKitty • 2023-04-27 15:05

2495

本文由 陀螺财经 撰写/授权提供,转载请注明原出处。

文章来源于:陀螺财经

作者:尹宁

“说一个鬼故事,Web3 的叙事已经从加密货币转向了 AI。”OneKey 前创始人王一石在参加完香港 Web3 活动后在其推特中写道。

此言其实不假。

在会场,看似毫不相关的 Web3 和 AI 在此成为了顶流,琳琅满目的展台中,AI 概念的 Web3 项目层出不穷,基本每个大会都会预留一个 Web3 与 AI 的融合话题,而在嘉年华现场,美图董事长蔡文胜、Dragonfly.xyz 创始人冯波、阿里巴巴前首席战略官曾鸣也在圆桌论坛中论述了 Web3 与 AI 的交错发展。

在投融资市场,AI+Web3 项目也备受追捧,专注于人工智能的 Web3 协议 Fetch.ai 在 3 月披露获 DWF Labs 4000 万美元投资。这也给了项目以新的启发,当熙熙攘攘的项目志得意满的以 AI 为名联系投资时,似乎已经忘记此前因为 AI 而产生的焦虑。

“打不过就加入,Web3 就是这样,适应性强。”笔者的朋友说道。

AI 爆火,Web3 焦虑?

在最近的一月内,科技创新以令人惊叹的步伐快速跃进,每一天,都有新的关于 AI、关于大模型的消息传来,Capilot 新版 Office、Bard 开启公测、GPT 的 Plugin,无一不宣告通用人工智能时代的来临。

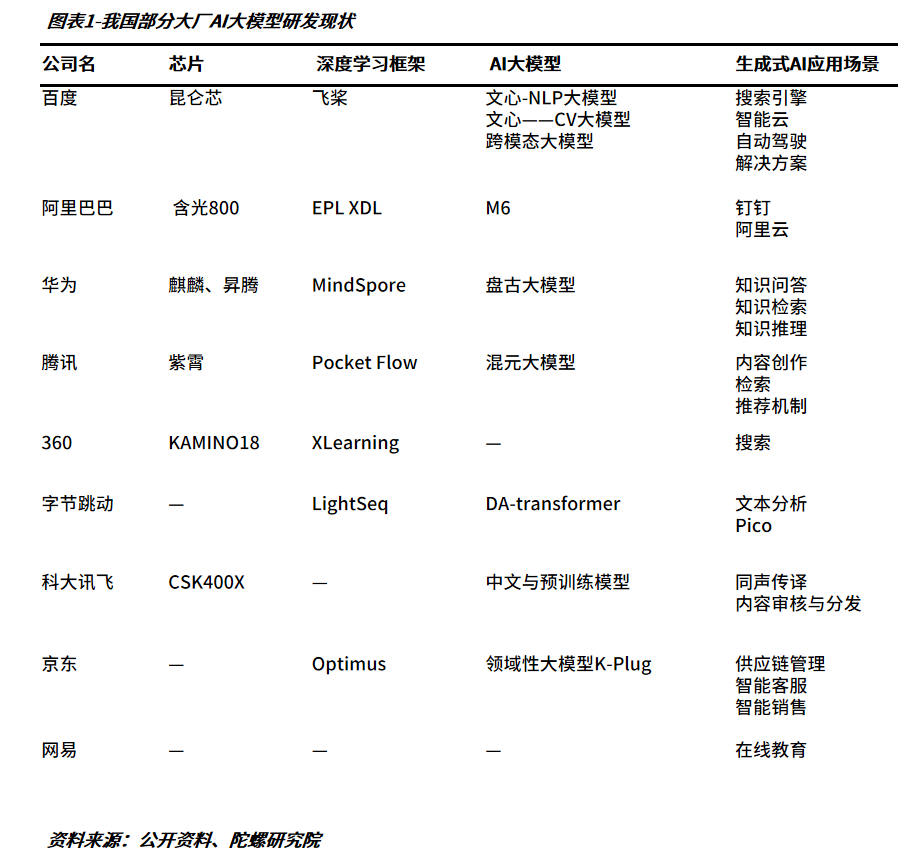

在全球,尤其是中国,大模型的焦虑正在持续燃烧。在 GPT-4 带来的压迫下,百度、阿里、网易、华为、腾讯、360 的 AI 大模型粉墨登场,舆论甚至一度将 AI 上升到家国情怀的比拼中。阿里好还是百度好,或是腾讯后来居上?从语言处理、逻辑水平、技术含量,好事者不断在各个范畴对比各类型模型,但最终难免会留下一句,不如 GPT 的遗憾。

本就身处漩涡的投资界自然也不会放过机会。

当前,几乎所有头部美元基金与机构都紧盯着 AIGC 赛道,通过积极建立选投坐标快速构建筛选体系,唯恐错过了通往时代的列车。相关数据显示 ,2023 年一季度全球 AIGC 行业融资总额达 38.11 亿元,融资次数共计 17 次;国内 AIGC 行业融资总额达 5.89 亿元,融资次数共计 14 次,对于刚刚兴起的赛道,该总额已然不少。

一个风口的兴起往往代表着另一风口的衰落。在这座呼啸而过的列车上,此前被紧攥着的 Web3 开始随风飞扬。“在机构眼里,AIGC 比 Web3 看起来靠谱,至少是个实际的东西,而不是需要预见的概念,而且 AI 是赢者通吃的领域,比自带分布式属性的 Web3 更容易出独角兽。”FA 行业的 Ceci 如是说道。

从产业链来看,AIGC 可投标的相当广泛,上游数据服务、中游算法模型、下游的拓展应用,每一类都有更为细分的产业覆盖,出于风险考虑,当下资本更多关注于周期短、投入可控的拓展应用,在成本摊销的作用下,由于熊市与监管持续受到打压的 Web3 难免面临寒冬。“机构需要正确的分配车票,确保每辆加速的列车都能上车。”某资本投资总监在其推特说道。

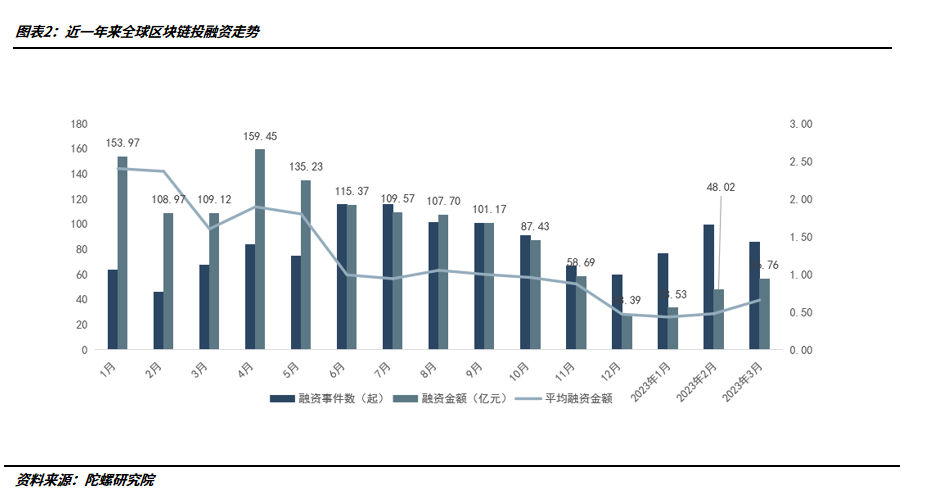

现实也正如此,即使在加息放缓、行业周期恢复等利好因素作用下,Web3 投融资也仍处于低迷期。据陀螺研究院统计,3 月份全球融资事件发生 86 起,金额达到 56.76 亿元,相比 2 月上涨 18.20%,但同比去年下降 47.98%,与去年的峰值相比更是下滑超过 64.4%。

从细分来看,应用类企业冲击又最为明显,币圈流量的消失意味着赖以生存的支柱正在湮没。

以投机性显著的行业 NFT 为例,据 Cryptoslam.io 数据,NFT 市场滑落明显,3 月份销售额仅 8.82 亿美元,NFT 的销售数量环比下降 31.42%,与去年 1 月份 174 亿的峰值相比,大幅下跌 94.93%,此前大火的元宇宙地产 Decentraland 平台,在一年间,全球每日活跃用户数已从 8000 掉至 100 余人,林俊杰甚至因为投资亏损 90% 而登上微博热搜。

在此背景下,Web3 的项目们迎来了焦虑,钱的流向正在转移位置。多数 Web3 并非技术驱动型行业,更多强调运营与产品,市场建设的能力决定项目的未来走向,尤其是在项目前期,商业模式发力较浅,市场的快速效应尤为重要。早 期Web3 项目需要 VC,无非两种理由,一是缺钱,二是背书,找钱,通常是项目方在最初的优先事项,赛道的可替代性让其不安。

“资本都去看 AI了,Web3 冷下来,监管收严、叙事不行,行情和流动性也不好。”某 NFT 项目运营抱怨道。

“热点赛道切换很快,去年老牌的 AI 公司根本融不到钱,Web3 凭着回报率直冲热门,市场上超过 500 万美元融资的基本是 DeFi,大额融资就是公链、基础设施,到了今年,完全反转,海外投资人回流投 AGI。”

MEME 图也不少见,Web3 的远去与 AI 的迫近,各种对比映入眼帘,反映出 Web3 从业者背后诡异的心理活动。

见招拆招,打不过就加入?

当然,经历过大风大浪的 Web3 并不会就此言败,打不过就加入的俗语在此刻体现的淋漓尽致,一时间 AI+Web3 的交叉叙事在圈内风光无限。而在此其中,又细分为两类。

一类沿用老路线,专注于炒作,以蹭概念为主导。带有 GPT、AI 字样的加密币种不断增加,走出暴涨暴跌的极端行情,例如 4 月 18 日推出的 AIDOGE 币种 2 天内上涨 218.50%。项目端也持续发力,Near、波场等各大公链宣布打造 AI 基础设施,GPT 接口出现在各大 DAO 以及社群中,AI 板块相继在数据提供商板块出现,成为了知名的“概念股”。根据 Coingecko 数据显示,其 AI 板块已经收录 52 个与 Web3 相关项目,整体市场规模高达 27.1 亿美元。

另一类则相对落地性较强,旨在通过 AI 与项目端的实际融合提升效率,一是原就具有 AI 基因老项目,二则是源源不断的 AI+Web3 新项目。二级市场对此反应十分直接,(Fetch.ai) FET 、SingularityNET (AGIX)、Ocean Protocol(Ocean)等项目代币在 90 天内分别增长 110%、61.53%、66.67%,涨势明显。一级市场的关注如影随形。今年 Botto、Mawari、Addressable、Plai Labs、Trusta labs 等多家项目斩获融资, Fetch.ai 更是获得 4000 万美元的大额融资。

从新项目看,纵观当下主要的 AI+Web3 切入点,以 AI 自身的数据、算法与算力进行划分,主要为三大类型,一是以数据为商业模式的核心构建去中心化的交易市场,该类别发展细分较多,上文提到的 Fetch.ai 、SingularityNET 都为此类型;二是以算法为重点,通过边缘计算技术与分布式账本的耦合实现算力激励与数据治理,也可涵盖隐私保护领域,该类主要集中于分布式云计算公链与隐私公链等技术密集性基础设施;三则是应用向融合,在链游、社交、NFT 结合点较多,在社群运营、数字作品生成、动画原型方面已然有较多的应用。从长远来看,AI 与 Web3 的结合则更为智能化,合约审计、账户分层、隐私计算等多个与数据相关的复杂方向也可涉及。

仅从目前 AI 的应用程度而言,多数项目非强 AI,倾向于 AI 辅助接入,集中于应用侧,在复杂性高的核心技术方面适用性差,深度有待加强。

但这并不影响 AI 对 Web3 的渗透,部分新项目开始演变至必须要有 AI,或者至少要有 GPT 接口才拿得出手。在香港嘉年华现场,有人以接口回复问题吸引新用户驻足,展前集聚了不少人流。如果此时转向圆桌和 Panel,更是会发现不少嘉宾正在讨论该话题。

对此,也有不少评论颇为有趣。“已经找到了 Web3 与 AI 的最佳融合方法,就是 Web3 把 AI 包含进去,瞬间化敌为友。”推特上一位 KOL 写道。

AI+Web3=?

但这也浮出一个疑问,AI+Web3 究竟等于什么?Web3 圈是否应该为其感到焦虑?

在 Web3 的概念甚至都未厘清的当下,讨论此问题似乎有些为时过早。但在业界的交流中,普遍的观点是 AI 是生产力提升的代表性工具,而 Web3 则代表着另一层级的分布式生产关系,生产力与生产关系的匹配可使社会与技术实现革命性跃迁。

但对于很多人而言,该观点并不完全正确。

“自初生伊始,Web3 和区块链就未摆脱过争议,深层次看,分布式所特有的属性对于组织机构与制度创新有着天然的需求,该种需求对当下中心化的主流形式具有破坏性,而非对技术与生产力有较高的挑战,从某种程度而言,生产关系决定不了生产力,只有生产力才会对生产关系关键主导。而 AI 不同的点是其可直接提供效率,只要有基石,就可建造摩天大楼。因此通用性人工智能应用是全世界发展的重点,也是之后技术变革的关键力量。”某美元基金合伙人 Dixon 表示。

有 AI 才有 Web3 也不仅仅是他的看法,Draper Dragon 合伙人王岳华也在其采访中表示,“人工智能与智能合约技术、边缘计算、分布式数据网络是 Web3 演进的三大驱动力,在技术相关性如此高的当下,人工智能是 Web3 的基石,AI 的进化程度关乎 Web3 的繁荣,Web3 可以不需要区块链和币”。

对于更多从业者或是炒币者而言,两者相链接的目的值得斟酌。“没看出有什么实际用处,AI 在哪里都可以做,未必是在 Web3, 公链到今年都没有大的技术创新,现在做 Web3+AI 的有几个是真的在做?也就是为了投融资故事讲得更好听罢了。”某 Defi 项目品牌并不看好概念组合。

但也有人提出反对意见,“不管内容端怎么改变,流量端到顶已是事实,工具的供给侧改革需要有人来推动利益关系的转变,Web3 的激励化商业模式可以提供 AIGC 更多的流量渠道。两者的叠加与结合是双向叙事。”

从 VC 的角度来看,事情就变得更为复杂起来。

一面是难以辨清的应用市场。Web3 的标的研究本就在摸索中,AIGC 的引入,无疑增加了 VC 们判断项目的维度,在纷至沓来的项目中找到价值与场景,剥除概念化炒作,对投资人本身的背景与能力要求极高,Web3 与生成式内容的合规红线也要考虑在内。

另一面则是唯恐落后的投资需求。大模型的独占性意味着投资机会已无限缩小,应用级别成为投资主战场。风口的走向难以琢磨,涵盖 Web3 与 AI 的项目天然就具备吸引力,热点全覆盖本身也是很多机构筛选项目的标准之一。

近日,GPT 插件化的宣告引起轩然大波,让很多投资者对于应用类项目产生怀疑,担忧终端的交互模式在大模型的基础上的直接演进,或将通过唤醒对话及其他接入模式的调用直接冲击到应用商店和 APP。

无论是否具有远大前程,AI 对于 Web3 的入侵号角已经打响,正从项目端逐渐过渡至个体层面。不少 Web3 工作人员表示,已开始学习如何用 GPT 提升效率,甚至已经有课程贩卖与教授。

“目前人均工作界面都有 GPT 对话框,测试、优化以及编写简单代码效果较好,但是涉及到复杂逻辑关系的模式组合还是需要个人强化,毕竟人才是最复杂的,AI 不是。”开发人员 Jimmy 说道。

“写 paper 的时候调取资料非常方便,report 的效率显著提升。”某 Web3 研究机构研究员提到。

对于 AI 代替工作,行业从业人士普遍表示乐观,认为小范围内内容创作、客服、原画类会被部分代替,但其他不太可能。究其根本,无外乎加密行业与人性息息相关,机器还难以发现人性的诡辩与狡诈,更无法承担其这背后的责任。

此外,AI 自身的问题还未解决,非线性发展所带来的不可预测性,智能涌现所带来的不可知性,内容提取的版权合规性正萦绕在大模型周围。

3 月 29 日,一封名为《Pause Giant AI Experiments: An Open Letter)公布,马斯克、Yoshua Bengio、Emad Mostaque 等超过 26000 人联名签署,呼吁所有 AI 实验室立即暂停训练比 GPT-4 更强大的 AI 系统,为期至少 6 个月。

这封信发布后不久,4 月 11 日,国家网信办起草了《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》,其中提及“对于运行中发现、用户举报的不符合本办法要求的生成内容,除采取内容过滤等措施外,应在 3 个月内通过模型优化训练等方式防止再次生成。”

即使如此,在国内,大模型似乎赢得了窗口期,你追我赶的竞赛愈演愈烈。而在香港活动现场,Web3+A 也仍旧汹涌,大模型的讨论不绝于耳。

依稀记得评价科技圈时,一位朋友对笔者说,“少蹭热点,少搞对立,多干实事,这个圈子就很好。”

或许真的如此,少蹭热点、少搞对立、多干实事,管他是 Web3 还是 AI,现在这样就很好。

扫码关注公众号

获取更多技术资讯