中国科技巨头错失XR浪潮,可惜了

HelloKitty • 2023-06-09 14:12

2323

本文由 价值研究所 撰写/授权提供,转载请注明原出处。

文章来源于:价值研究所

作者:Hernanderz

一天过去了,苹果 Vision Pro 的热度仍在发酵。有关 Vision Pro 量产的更多细节逐渐浮出水面,还有媒体爆料苹果第二代头显产品也已进入开发阶段,定价将更加亲民,预计 2025 年之后上市。

受利好消息刺激,6 月 7 日早盘阶段苹果MR概念股大幅反弹,清越科技、得润电子、时空科技应声涨停,杰普特、立讯精密、智立方也纷纷走高。虽然外界不乏担忧、质疑之声,但不可否认苹果 Vision Pro 给行业带来了近期罕见的关注度。

苹果踏入赛场,竞争对手们内心想必十分复杂。一方面它们乐于看到 AR/VR 热度上升,引起更多用户关注,另一方面又要警惕被苹果抢走江山。海外厂商中,Meta 和索尼遥遥领先,自然不会太害怕苹果的挑战。反观国内,还在坚守的科技巨头中,谁有能力和苹果掰一掰手腕?

(图片来自UNsplash)

字节跳动:主动收缩的 PICO 仍是国内领头羊

在国内一众巨头中,字节跳动投入力度最大、布局也最广泛,当初重金拿下的 PICO 在全球 VR 市场都占据重要地位。但进入 2023 年后,PICO 的负面消息不断,让人对其经营状况产生了一丝担忧。

今年 2 月,PICO 被爆进行新一轮人员优化,裁员比例约为 15%。据悉,PICO 全球员工总数约为 2000 人,市场、运营团队是裁员重灾区,技术研发团队则逃过一劫。针对此事,PICO 向媒体表示“是正常的组织架构调整”,也有员工在社交平台爆料称公司给出的裁员原因是项目管理出现问题,错不在员工。

算上当初的收购支出在内,字节过去一年多时间为 PICO 投入了近 200 亿资金。但随着元宇宙热度下滑、VR/AR 出货量在 2022 年大幅下滑,字节也对这项目的未来产生了质疑。在裁员之后,有消息称 PICO 将 2023 年 VR 设备出货量目标下调 50% 至约 50 万台。

不过字节也没有一味收缩、削减投入,在该花钱的地方 PICO 并不含糊,且仍在积极探索新出路。

一方面,PICO 仍在迭代新产品,去年 9 月推出的全新一代 VR 一体机 PICO 4 用户反馈不俗。今年 4 月,PICO 4 Pro 也正式亮相,较 PICO 4 系列在硬件配置、系统和应用生态上都有不同程度的升级。比如性能方面,PICO 4 Pro 沿用高通骁龙 XR2 处理器,单核、多核性能较上一代产品分别提升 20% 和 30%。

另一方面,PICO 也加紧进军海外市场,拓宽销售渠道。根据 IDC 的数据,去年三季度 PICO 市场份额增长近 2 倍,亚洲、欧洲市场贡献突出。和 Meta 旗下的 Quest 系列相比,性价比是 PICO 最大的优势。在国内,PICO 的份额优势更加明显,自 2020 年以来一直占据头名,巅峰时期超过 50%。

对于字节跳动来说,PICO 的表现可能达不到预期,但这和市场大环境的变化有很大关系,项目本身的潜力仍值得肯定。

小米:雷军亲自带货的 AR 眼镜何时量产?

作为国内最热衷于对标苹果的科技巨头,小米当然也没有放过 AR/VR 这股热潮,且和字节一样把重心放在硬件上。

2021 年 9 月,也就是元宇宙概念最火的那段时间小米便曝光了 Micro LED 轻量化 AR 眼镜一体机概念机,时任小米云游戏负责人刘景岩还表示将在云游戏、元宇宙、AR/VR 等领域进行全面布局。

不过小米 AR 眼镜的研发速度不算快,几个技术关卡始终难以突破,比如光学棱镜的视场角局限和芯片算力等。拖了近一年,小米生态链企业蜂巢科技才推出首款智能眼镜类产品米家眼镜相机。

这款产品的主导者是前小米生态链副总裁、手机部门总经理夏勇峰,蜂巢科技在研发过程中也得到小米大力支持,在两年内完成三轮融资,小米集团、顺为资本都是主要金主。最终采用的自由曲面光学棱镜技术,也在眼镜重量、成本、视场角等层面艰难找到平衡点。

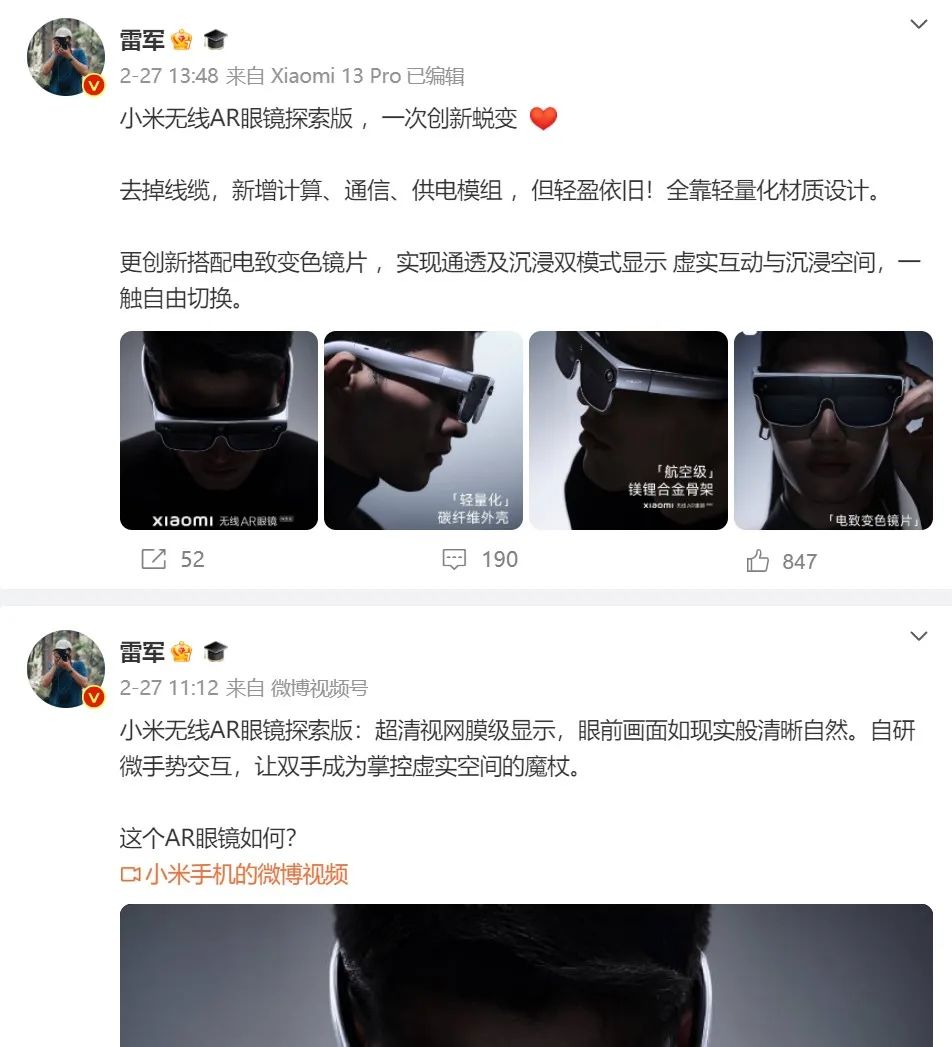

至于小米自己王牌产品——无线 AR 眼镜探索版,直到今年 2 月的 MWC 世界移动通信大会才姗姗来迟。对于这款产品雷军也是相当重视并亲自到场推介,之后还在个人社交账号转发了不少演示视频和功能介绍文案。

(图片来自雷军个人微博)

根据雷军的说法,微手势交互、大屏应用生态和互联互通场景是小米无限 AR 眼镜探索版主要亮点,控制在 50ms 之内的端到端延迟和视网膜级光学模组更是被重点宣传。不过这款产品还有很多不确定性:售价、量产时间尚未公布,后续是否会推出更多配套应用、内容生态也是未知。

值得肯定的是,在 VR/AR 这条赛道上小米算不上高调,但一直在坚持。

小米早在 2016 年就推出过 VR 盒子等硬件产品,有丰富的生产、研发经验,并作为代理商引进 Meta Oculus Go 系列产品,一直没有放弃对 VR/AR 业务的探索。易观千帆的数据则显示,去年三季度米家 AR 眼镜国内市场占有率首次挤进前四,份额约为 8.5%,不少用户已经在憧憬下一代产品。

展望未来,小米或许不会大举投入,但也不太可能全军撤退。在国内的 VR/AR 赛场,小米始终是一股不可忽视的力量。

百度:主心骨离职希壤平台面临边缘化危机

和上面两家专心做硬件的厂商不一样,百度将更多心思放在内容、系统等软件层面。在去年召开的世界 VR 产业大会发布的《2022 中国 VR 行业 50 强企业》榜单中,百度名列榜首,力压 HTC、歌尔股份、咪咕和科大讯飞等大厂。而百度在会上重点推介的产品,就是希壤元宇宙生态。

在 2021 年底发布的希壤平台,被百度成为“首个国产元宇宙”产品,随后有推出了希壤元宇宙底座 MetaStack 等补充产品,构成一个涵盖虚拟社交、远程会议、虚拟空间定制、全真人机互动等功能的元宇宙平台。

从官方资料来看,百度希壤截止去年年底共承接了 120 多项元宇宙活动和空间项目,囊括文旅、艺术和汽车消费等多个领域,其中包括百度 AI 开发者大会、Web3.0 沉浸式元宇宙歌会等大型项目,也算做出了一些成绩。

虽然百度也有推出 VR 一体机,但主要是针对行业场景做定制化产品,并不准备大规模推广。希壤才是百度在 VR/AR 领域的王牌,其目标是成为国内领先的交互平台,李彦宏也多次为希壤站台吆喝。但进入 2023 年后,百度的工作重心迅速转向了 AI 大模型,希壤逐渐被边缘化。

5 月 19 日,界面新闻报道称百度希壤业务负责人马杰已于近期离职,团队内也有部分人员转岗或直接离职,内部陷入动荡。据爆料,短期内看不到盈利希望、成本过高以及 AIGC 业务占据了公司更多资源,都是希壤被打入冷宫的重要原因。

追溯百度 AR/VR 发展历程可以发现,高层对这项业务的态度一直在变化。早在 2018 年,百度就和优信二手车联手开发了 VR 全景看车技术,和阿里、腾讯一样是国内较早切入 VR 赛道的大厂。但同样出于商业化考量,百度并未持续加大投入,反而将更多资源投入到自动驾驶相关业务上,直到元宇宙爆火后才重新捡起 VR 这门生意。

这也是百度一以贯之的策略:一切跟着风口走。如今 AI 大模型正当红,必然会占据集团所有核心资源,其他不能赚钱的业务都要靠边站,希壤被被边缘化完全可以预见。但百度也没有完全放弃 VR/AR,未来会不会卷土重来,只有时间能给出答案了。

爱奇艺:AR/VR 技术+内容生态能否玩出新花样?

相比百度,爱奇艺的野心更大,AR/VR 业务布局也更完善,硬件、内容两手抓。

爱奇艺很清楚,自己的优势和强项是内容生产,早在 2018 年便打造了号称国内首部科幻动作题材 AR 作品《无主之城 VR 版》,甚至入围了当年的威尼斯电影节。目前,VR/AR 设备的主要应用场景还集中在游戏、影视娱乐等少数领域,正好可以发挥爱奇艺的优势。

硬件方面,爱奇艺有自己的王牌——奇遇 VR 一体机,目前已经更新到第三代产品。最新推出的奇遇 MIX VR 一体机采用 4K 超高清显示屏,内置高通的骁龙 XR2 处理器,视觉效果较上一代产品又有大幅提升。和 Nreal、雷鸟等硬件厂商的合作,则可以进一步加快硬件研发、生产速度并实现资源置换,可谓互惠互利。

去年 9 月召开的“爱奇艺 iJOY 悦享会”上,爱奇艺公布了一项名为“全域沉浸《风起洛阳》VR”的新项目尤为引人瞩目。按照爱奇艺的介绍,这是一项融合 AR、实景、真人角色扮演等诸多元素在内的沉浸式 VR 互动项目,玩家通过佩戴VR设备参与活动,体验沉浸式的剧情互动。

这一项目,也可以看作爱奇艺 AR/VR 项目从线上走向线下的起点,也表明了爱奇艺的野心。然而,现实并没有想象中那么美好,爱奇艺的VR项目困难并不少。

今年 5 月,有消息称爱奇艺旗下 VR 公司梦想绽放科技有限公司 CEO 熊文、COO 孙峰即将离任,并开启大裁员。不久后,还有媒体爆料爱奇艺奇遇 Dream Pro 打卡返现活动出现各种 bug,包括服务器中断无法打卡、已完成任务却没有返现等。

针对此事,梦想绽放公司和爱奇艺奇遇品牌负责人近期都做出了回应,前者承认近期资金确实比较紧张,但也有不少用户存在作弊现象,后者则表示活动期间数据核查、监控确实存在漏洞。

短期来看,打卡返现争议不会改变爱奇艺 AR/VR 业务的命运,但也给爱奇艺敲提了个醒。VR/AR 受众依旧有限,在拉新获客和成本控制上,爱奇艺需要花更多心思寻找平衡点。此外,平台的付费体系、内容生态也仍有完善空间,需要不断改进相关规则。

消失的巨头们:腾讯快手真的彻底放弃 AR/VR 了吗?

最后的最后,还是要谈一下那些大举撤退的巨头们。首先要提及的,当然是昔日投入巨大、一直和字节跳动争 C 位的腾讯。

2 月 16 日,腾讯 XR 部门被爆整体取消,300 多名员工只有两个月缓冲期寻找内部活水机会或直接离职,项目的负责人沈黎也在去年 11 月离职。在撤销之前,腾讯 XR 部门共有基础平台、视觉实验室、内容平台、媒体技术中心、美术与设计中心等九个下属团队。

过去几年,马化腾本人多次为“全真互联网”概念摇旗呐喊,将 XR 视为腾讯未来重要发展方向。如今一朝解散,外界不禁哗然。放弃收购黑鲨之后,腾讯靠第三方公司布局 VR/AR 赛道的希望似乎也彻底幻灭了。

腾讯之外,快手也在今年早些时候打起退堂鼓。今年 2 月,快手元宇宙及全景视频项目负责人马英武宣布离职,创作者不再享受单独扶持、项目转向常态化运营,快手也不再提供额外资源。在年初接替前 CTO 陈定佳掌管技术部门的快手副总裁于冰也对 VR 全景视频团队的成果不太满意,有意将更多资源转移到云业务上。

说到底,VR/AR 是一个烧钱的业务,对大厂的财力、决心都是一个考验。最近两年互联网行业处境并不理想,大厂节省弹药是理所当然。但 VR/AR 的未来依旧不乏想象力,大厂也未必会全盘放弃。

就在解散 XR 部门的消息传出来不久后,腾讯又传来另一个动态:或牵手 Meta 成为 Quest 2 的国内代理商。截止目前,此事仍未得到官方确认,不过也可以侧面证明腾讯想给自己留一条后路。毕竟科技圈的风口来了又去,谁也不知道 VR/AR 会不会东山再起。

大厂的想法也很简单:在有限的选择内,为自己多加几层保险。

写在最后

根据青亭网的统计,2022 年 AR/VR 行业融资总额为 34.9 亿美元,其中 AR 领域 23.26 亿美元,VR 领域则为 11.63 亿美元,同比均呈下滑趋势。最新消息显示,今年一季度 AR/VR 企业风投总额仅为 8 亿美元,同比暴跌 74%。

苹果 Vision Pro 的发布虽然给增强了从业者信心,但这股良好势头能延续多久相信大部分企业、投资者心里都没底。展望后市,VR/AR 行业仍充满不确定性。上面这些科技巨头能坚守下去,已经是行业最大的胜利。

竞争当然是少不了的,但现在最重要的,还是齐心协力做大蛋糕,让大盘焕发活力。只有行业向好,身处其中的企业才能看到坚持下去的希望。

风险提示:

本文不构成任何投资建议,市场有风险,投资需谨慎。

扫码关注公众号

获取更多技术资讯