阿里AI,“吴妈”的一场服从性测试

HelloKitty • 2025-05-08 11:48

1717

本文由 光子星球 撰写/授权提供,转载请注明原出处。

以下文章来源于:光子星球

撰文:郝鑫

编辑:吴先之

从 2023 年到现在,马云只要公开现身,三句话不离 AI。

据知情人士透露,过去三年,马云曾深度参与到阿里 AI 战略策划当中,其杭州办公室的智能大屏实时显示着通义大模型的训练进度。他曾在一次闭门会议中强调:“AI 不是选择题,而是阿里重生的必答题”。

手底下人听进去多少尚未可知,但吴泳铭将其奉为了圭臬,几乎一字不落地传递“马云精神”。

作为马云最忠实的“信徒”,吴泳铭对 AI 的笃定不止停留在口头上。

根据内部文件,阿里所有业务单元 2025 年的绩效考核直接与 AI 技术应用成效挂钩。其中,淘宝、天猫等核心电商部门被要求全面植入 AI 能力,目前已有 200 多个业务线正与通义千问团队联合开发智能功能。

一名程序员“老炮”,吴泳铭深谙“输入-处理-输出”代码三段论逻辑。在马云意志下大推 AI,KPI 上要结果转化,中间执行过程找“参考范本”。

于是,离 AI 转化最近的通义千问和夸克被推到了台前,其核心负责人周靖人和吴嘉,也顺势成为了吴泳铭的 AI“左右护法”。

“领先”“最强”“增长”一类激进的字眼被频繁提及,“以 AI 为纲”,一场关于吴泳铭和阿里的 AI 大跃进运动拉开了帷幕。

AI,一把手工程

吴泳铭担任了阿里 AI 化进程中“枢纽性”的角色。

在成为阿里的当家话事人前,吴泳铭另一重身份是元璟资本的创始人。近十年的投资经历,练就了吴泳铭的判断眼光。一位曾接触过他的人士评价,“喜好风险性投资,对新事物包容性强,经常在萌芽期就出手”。

2023 年是一个分水岭,自此以后,吴泳铭关注的领域从先进制造、企业服务和汽车交通等领域转向了前沿的 AI、机器人和具身智能。企查查显示,从 2024 年开始,元璟资本陆续投了浙江科聪、有鹿机器人、星动纪元、维他动力等公司,部分处于天使和种子轮早期项目。

随着吴泳铭回归,元璟资本成为了阿里 AI 生态伙伴“储备营”,“吴妈”和阿里的朋友圈逐渐融合。光子星球注意到,元璟资本早期已经 IPO 项目“涂鸦智能”,多次出现在了阿里云大会展台上。2024 年新投的“有鹿机器人”,曾联合阿里云通义千问共同发布了具身智能大模型。

元璟资本对外投资的近二百个项目,再加上以阿里名义投资的五家大模型公司,MiniMax、月之暗面、智谱 AI、百川智能、零一万物,共同构成了现在阿里系投资生态伙伴。

阿里和上述合作伙伴,特别是 AI 六小虎存在深度竞合关系,投资既是杠杆,亦是防御。

另一个明显的杠杆是技术,主线是通义千问大模型迭代升级,副线是内外部接入大模型后的AI化改造。

据阿里官方透露,通义大模型的演进方向是“更快、更强、更聪明、更开放”。开源是维持竞争力的关键因素之一,2025 年 Q1 期间,通义大模型密集开源了十款模型。4 月 29 日,主打推理能力的 Qwen3 系列模型再次开源,旗舰模型能力在基准评估里超过 DeepSeek-R1、OpenAI o1 和 OpenAI o3-mini 等模型。

阿里集团 AI 化几乎与大模型更新同步。2023 年阿里云峰会,前脚刚发布初代通义大模型,下一秒张勇便宣布,“阿里所有产品未来将接入通义千问大模型,进行全面升级改造”。

不过,阿里内部业务 AI 化仍处于“无头苍蝇”状态,直到夸克“连升三级”。

2023 年,吴泳铭上台后钦点夸克为首批战略级创新业务“四小龙”之一。2025 年 2 月,马云现身杭州阿里总部,专门到访夸克办公区。一个月后,夸克改版升级,级别上升为阿里集团 AI 旗舰应用。

至此,在吴泳铭的主导下,阿里形成了以通义、夸克为核心的内部 AI 生态和由投资形成的外部生态体系。

今年的阿里云 AI 势能大会上,上述生态进一步升级为“Agent 生态”。通义大模型仍然为底座,但变得“隐形”,统一以 Agent 应用的形式服务用户和客户。阿里的 Agent 生态可以理解为大型的苹果商店,上架了阿里系及其生态合作伙伴的产品。

更加轻便的 Agent 应用形式,让阿里的“朋友圈”扩大了一个量级。光子星球观察到,今年为阿里站台的企业从大模型独角兽公司,拓展到了大量中小规模初创企业。

“铁三角”组合

借用如今大热的 Agent 概念,马云找到了 AI 代理人吴泳铭,上台的吴泳铭也得寻找自己的 Agent 们。

接近阿里的人士告诉我们,吴泳铭的管理风格偏向“抓大放小”。其战略层面展现的强势,并不会影响其对手下放权,“管理细节还是会交给各 BU leader”。

抓主要矛盾和矛盾的主要方面,吴泳铭的管理隐隐透露着哲学辩证观。在被其寄予厚望的通义和夸克业务上,吴泳铭挑选了两个得力干将,周靖人和吴嘉。

周靖人,阿里云的 CTO 同时在负责通义大模型训练。对外,周靖人给媒体的印象是“温和、严谨”,在回答一些刁钻问题时总能“恰如其分地圆过去”。对内,周靖人在阿里云颇为“德高望重”,阿里内部人士评价其“懂技术、敢于决策”。

张勇任期,周靖人被提拔上来,上任初期便面临着内部 IaaS 与 PaaS、SaaS 层间的龃龉。内部人士透露,彼时的周靖人会跟每条业务线和产研团队的负责人单独开会。在一次专项汇报中,当着 IaaS 负责人小邪(蒋江伟)的面,站在技术人的角度给出了解决方案:约定以后 IaaS 团队只能做边界内的事情,不要擅自越界,同时在价格上应该基于阿里云整体的财务逻辑透明化。

这次会议令阿里人印象深刻,不少人的直观感受是,周靖人不会推卸责任,敢于拍板解决问题。因为其技术的出身,在汇报过程中能够抓住核心,过滤掉一些虚头巴脑的官话套话,这得以让业务走向更务实的方向。

这一点也体现在阿里云产品价值取向上。有阿里云人士告诉我们,曾有一段时间,阿里云的产品数量看似很多,但实则解决不了客户问题。

“有时候,阿里云的总包看似收入很高,但背后可能涉及了多个产品和第三方公司”。在周靖人的主导下,重新梳理了产品分级体系,精简数量,最终把营收和客户规模作为主要标准。

吴嘉和吴泳铭之间的羁绊更为深厚,其两次调任背后都有吴泳铭的影子。

2023 年底,吴泳铭担任淘天集团 CEO 仅 48 小时后,吴嘉被任命为用户平台事业部及阿里妈妈事业部负责人。在明确 AI 战略后,去年 11 月,吴泳铭再次发布调令,吴嘉告别淘天,升任阿里巴巴集团副总裁、夸克 CEO。

吴嘉在阿里被评价“打过胜仗,有过成绩,也能打硬仗”,其代表成绩无疑是夸克产品。AI 是夸克发展的一道分水岭,在此前,夸克与阿里的主体基调有些“格格不入”,被誉为最“不阿里味儿”的产品。但步入 AI 时代,接入 AI 功能的夸克成为了阿里在 To C 应用方向的希望。

“亲爹”吴嘉的回归,让夸克的地位随之水涨船高。一个细节是,在一个阿里云智能集团副总裁、羚羊副总裁出席的论坛会上,夸克的技术负责人也同样上去做了分享。

重回智能信息事业群,吴嘉在第一时间展现了果断和雷厉风行。当月,通义 App 和夸克相继更新升级,改版后前者更接地气儿,夸克则更偏向复合生产力工具。

夸克更新为“超级框”后的公开采访中,吴嘉首次谈及了阿里对夸克的要求,“成为 AI 时代体验领先的‘超级入口’”。

在吴泳铭的授权影响下,铁板一块的 AI 化似乎有了松动。

周靖人在晚点采访中,谈及与吴嘉的合作,“日常讨论很频繁。通义的重要目标之一是支持好夸克等产品,这些产品也能给予模型研发反馈”。

“新”夸克的宣传口径从“自研大模型”变成了“基于通义的推理及多模态大模型”,且通义提升后的新模型都将第一时间接入夸克。此外,夸克新上线的“AI 相机”功能,识别搜图后可跳转淘宝页面。

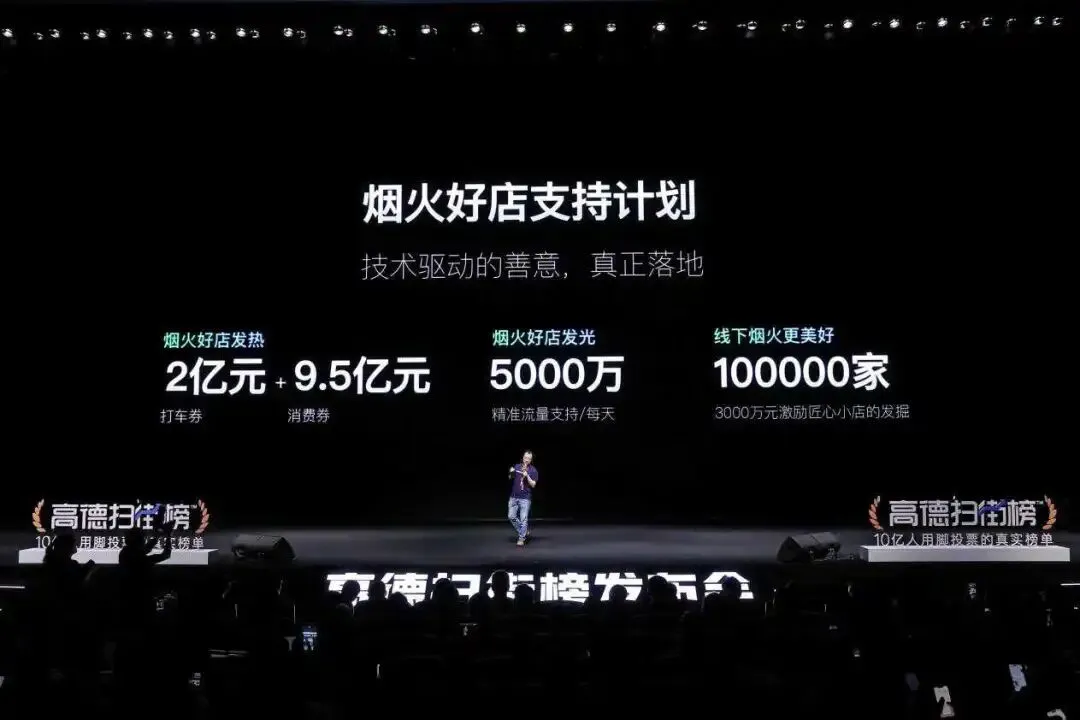

紧接着,“通义+夸克”的组合开始在阿里内部复制。4 月 18 日,高德推出 AI 导航智能体;4 月 21 日,飞猪旅行推出“AI 问一问”功能;4 月 25 日,饿了么上线骑手 AI 助手“小饿”。

成果验收

吴泳铭和阿里在 AI 上展现的态度如出一辙,既要江湖地位,又要商业转化。短时间内,通义和夸克能被树成典型,就是因为同时符合了上面的两个标准。

对大模型而言,性能测试方面已经形成了一套完整的标准,还有 GPT、Claude、DeepSeek 系列模型作为参考基准。

多方消息称,在阿里内部,基础模型团队最重要的考核维度是“模型影响力”,期望在国际模型竞争中,打造“最强模型”的心智。对应到通义千问系列,有几个核心指标:下载量、衍生模型量和在开发者社区的受欢迎程度。发育多年的魔搭社区以及开源的先发优势,让 Qwen“全家桶”模型打出了一定知名度。

通义和夸克也是阿里 AI 的 AB 面,前者 To B,后者 To C。除了影响力,通义团队 KPI 的量化还直接与接入客户的数量、调取 token 的额度和云资源的消耗量挂钩。

夸克的指标同样清晰,包括了用户总数量、下载数量、日月活、接入的 AI 功能数量与 AI 使用频次等。

按照相似的逻辑推进 AI,很容易遇到阻力和卡点,问题的关键在于:如何仿效通义和夸克量化 KPI?

一个典型的案例是泛滥的“AI 助手”,几乎每个公司和业务线都接入了类似的“智能客服”功能。目前,阿里系的淘宝、飞猪、高德等都有接入。无论是语音还是文字,都以对话和调用 Agent 的轮次来计算。这会导致一个问题,API考核流于数量而非质量,很难通过频次一类指标来衡量接入效率。

早前便有阿里人士吐槽过内部对技术人员的考核忽视商业实际,“只看参数、疯狂打榜、追求数据上的极致,落到实际场景中的效果并不如人意”。

吴泳铭在 AI 上的激进,最终还是得由云来买单。

截至目前,阿里形成了以云计算为底层,大模型 MaaS 为中间层和应用为顶层的架构。正是基于未来对大模型和 AI 可能产生的持续性消耗,阿里才大手笔地加大了对云基建的投入,这意味着以后模型、AI 产品的消费都会在云收入上体现。

这条逻辑贯穿始终,比如过去两年大量投资 AI 公司,以云“代金券”的方式来吸引更多公司上云消耗。

再到今年,阿里将“通义大模型合作计划“升级为”阿里云 AI 伙伴计划”,已经深刻认识到了大模型的商业本质。开放 MCP 和打造 Agent 应用生态,是抓头部大客户到重视小体量客户的转变,吸引其加入生态当中,一切都是为了把云推销出去。

到现在为止,阿里依然是一家电商公司。财报数据显示,截至 2024 年 12 月 31 日止季度,阿里云智能集团收入为人民币 317.42 亿元,仅占总收入的 11%。

当下阿里只能以投入换增长,直至达到 AI 盈亏平衡的临界点,或许到那一天才能真正完成 AI 化使命。

扫码关注公众号

获取更多技术资讯